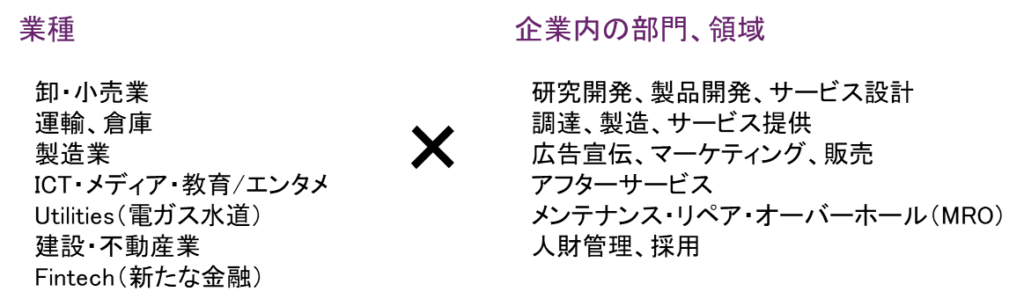

産業のプロセス/サービスの案出

業種別、企業活動の部署、領域別のマトリックスを想定して、すでに実現されたり、提案されているユースケースを調査して埋めつつ、両者の掛け算で活用分野を想像し、増やしていきます

(注)すでに実現されたり、提案されている産業活用のユースケースは結構あります。「ブロックチェーン」などのキーワードで各社のニュースリリースを検索して探索できます。また、以下の Websiteに、ある程度の洗い出しをしています

https://neobizplan.jp > Find News Releases (Click here)

産業活用の案出に必要なのは電子署名のチェーン

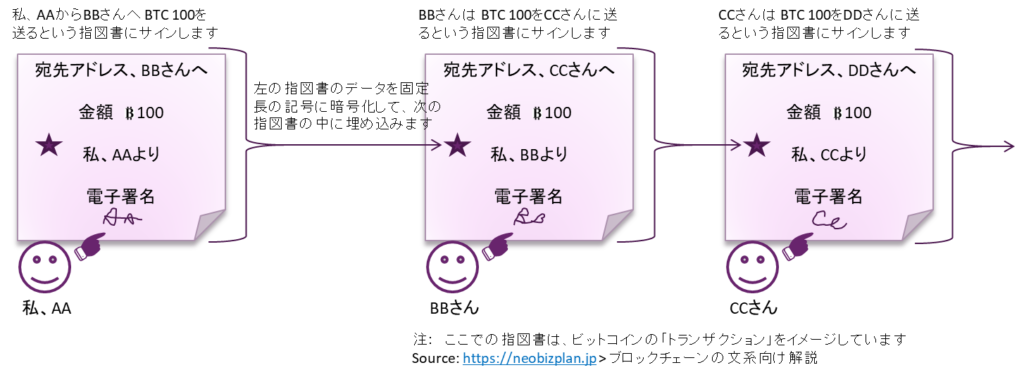

ビットコインの論文を見ると、二つのチェーンが定義されています

1.電子署名のチェーン

2.ブロックのチェーン

とくに、1.の電子署名のチェーンが業務やサービス設計の際に重要です。契約書、指図書、手形を想像しましょう。そこに電子的に署名して、効力を発揮する、送金される、所有権が移転する、その署名が手形の流通のように、受け取った人がまた、署名して、さらに流通していく、その履歴が芋づるのように残っている、これを電子署名のチェーンとしています。紙の手形の裏書署名の列が増えていく、そのイメージでよいです

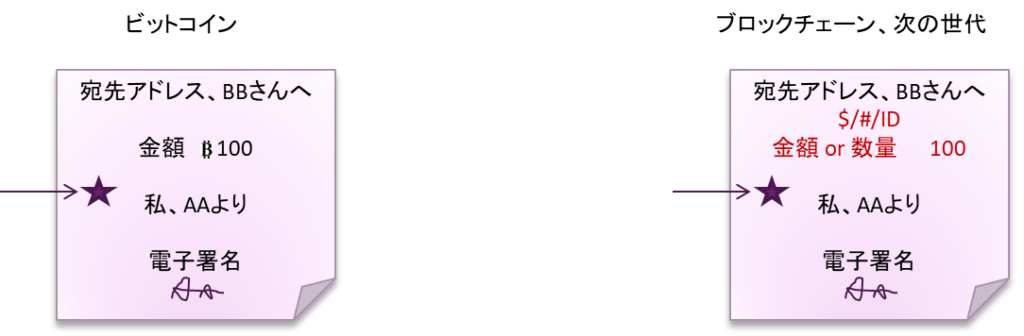

次の世代、オプショナルフィールドが可能に

ビットコインの指図書(トランザクション)では、宛先アドレス、金額、自分の署名、これだけでしたが、Ethereum以降の世代で、追加して、オプショナル・フィールドというデータ領域を、改ざんされずに保持することができるようになりました

ブロックチェーンの産業活用という意味で画期的で、ここにはシリアルナンバー、D/C、ID、数量または単価、その他の単位数値などを埋め込めるようになりました

ここから、STO, NFTなどの応用範囲が広がっています。これらはまだ、金融の領域にありますが、物品の真贋証明、トレーサビリティ、ソフトウェア・コンテンツの権利管理と売買、その条件付き売買、自動入札、カーボンフットプリントの計上など、可能性が広がっています

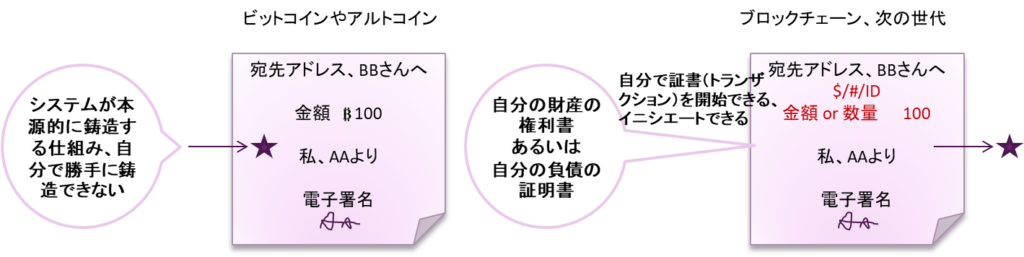

自分の意図で指図書を始めることが可能に

ビットコインで容易に想像できるように、そのほかのコインでも、利用者個人が勝手にコインを作る、鋳造することはできません

しかし、コインとしてではなく、何らかの契約書、権利書や稟議書として使用できるようになり、利用者個人が自分で電子署名のチェーンを開始できるようになりました

ユースケースの事業性

ブロックチェーンを活用したユースケースを案出するときに、それがどのような事業となり、ユーザーにとっては、どのようなプロセス、サービスとして使われ、どの程度のニーズ、収益性があるのか、基本的な内部構造の仕組み、アーキテクチャはどうするかを検討していきます

想定顧客

- 法人/個人、マスマーケティングか、セグメントを切ってニッチを狙うのか、国内/インターナショナルか?

提供価値

- 業務プロセス/サービスの概要、経済的価値、社会/文化的価値、利便性、利用のし易さ

提供チャネル、パートナー

- 自社で直売か、プラットフォームを保持しつつ販売代理店への卸売りか、co-Brandやアドオンで協業か

収益モデル

- Revenue: 売切り、従量、定額、貸出し、ライセンスフィー(定額/従量)、スケールメリット、スコープメリット

- Cost: 初期投資、運営費(固定、変動)、メンテナンス費、既存のパブリック・ネットワークを借りるか、Proof of Workを仕込んで、人に勝手に投資してもらうか、プライベート・ネットワークを自前で維持するか

重要なリソース

- クラウド(サーバー、ネットワーク等)ブロックチェーン基盤、ミドルウェア

- アプリケーションサーバー/Webアプリ、モバイルアプリ

- プロセス/データ/アプリ/サービスなどの基本構造

- リソース基盤、データベース、ブロックチェーン基盤、ミドルウェアやユーティリティ、バックエンド処理アプリ、フロントエンドアプリ、他のサービスとの連携のためのAPI、人的サービス、教育制度、マーケティング

- とくに、ブロックチェーンを使ったプロセス設計、ブロックチェーンと他のアプリとの連携、使い方と、それによって提供できる機能

Why Blockchain?

- どのような特長をどう活用して、メリットは何か、デメリットは?

- ブロックチェーンのどの特長が使用されるか、結果としてのコスト、可用性、スケーラビリティ、性能、メンテナビリティ(機能向上のメンテも)

- リスクマネジメント上の利点、負のリスク

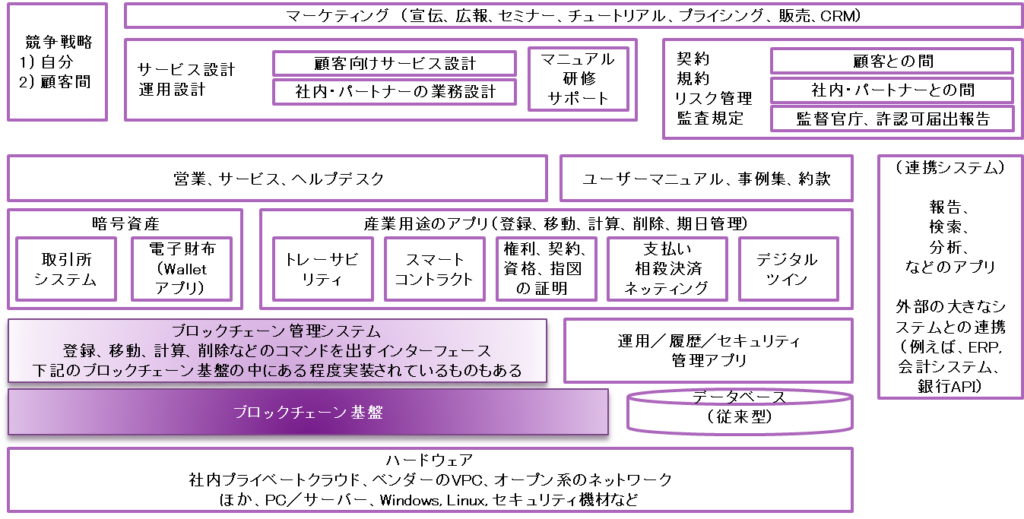

ブロックチェーン産業活用のアーキテクチャー

まず上位に、事業戦略、競争戦略、マーケティング、また、サービス設計、運用設計が必要で、その事業がプラットフォーム性を持つとき、利用する顧客間の競争関係にも相当のインパクトがあるべきです。このため、自社のプラットフォーマーとしての競争戦略だけでなく、顧客の競争戦略を描く必要があります

そのもとに、各産業、業種、マネジメントやサービス領域ごとに業務アプリを開発し、さらに、その基盤として、ブロックチェーンと、それに対してコマンドを出したり、付加的な情報を持ち処理を行うアプリとで、業務トランザクションの一連の流れを作り、財産/権利/資格/証明の登録/契約書、契約の変更(移動)/指図書といった処理を連綿と記録していきます

事業的にみるビジネス/サービス設計の要点

ビジネスやサービスを設計するときは、事業として成り立つか、その収益性などを並行して検討しましょう

1. 事業概要

1. 事業の環境・背景と狙い

2. ソリューション(製品・サービス)概要

3. ビジネスモデル(チャネルも含めて)

4. 製品・サービス価格(大まかな価格帯、めぼし)

2. 事業戦略

1. マーケットの全体像とセグメントの特定

2. 想定セグメントのTAM(長期的)

3. ソリューションのミッション(使命)と役割

4. ソリューションのコンセプト、立ち位置、ターゲティング

5. 顧客が期待できるビジョン、顧客のメリット

6. ビジネスモデルを製品、サービスの小分類で詳しく

7. 収益モデル

3. 製品・サービス設計

1. ソリューションを構成する製品・サービスの機能設計

2. 必要に応じて、アプリ開発やバックエンドのインフラシステムの開発

(または市中のクラウドの活用)

3. 製品・サービスの将来の拡大、付加価値化のビジョン

4. 自社(部門別)、パートナー、顧客などの担い手、ステークホルダーの特定

5. 典型的なユーザー利用シーン

4. 競争戦略

1. 競合の顔ぶれ

2. ターゲット・セグメントでの競合と自社の強み弱み

3. 競争するドメイン、ポジショニングの対比

4. 自社の基本展開シナリオと、競合の展開シナリオ予測

5. 外部要因などのシナリオ分析による主なリスク

5. 事業体制

1. オーナーシップ、スポンサー、運営責任者

(マーケ・販売、製品・サービス設計、開発など)

2. 社内ネットワークと支援体制

3. 当面の販売パートナー企業、戦略的提携顧客など

4. 事業に利用するシステム・運用体制

6. 当面の事業展開

1. マーケティング、販売戦術方針

2. 顧客ニーズ調査

(机上、訪問、顧客企業のタイプ、コンタクトパーソンのタイプ別)

3. 販売チャネルパートナーのさらなる開拓(机上、訪問)

4. ソリューションのコンセプト・テスティング

(想定顧客や有識者を訪問して)

5. マーケット・コミュニケーション(Web, セミナー、記事)

6. セリングの訪問(ロングリスト、ショートリストで優先順位をもって)

7. 公共政策との関係づくり(必要あれば)

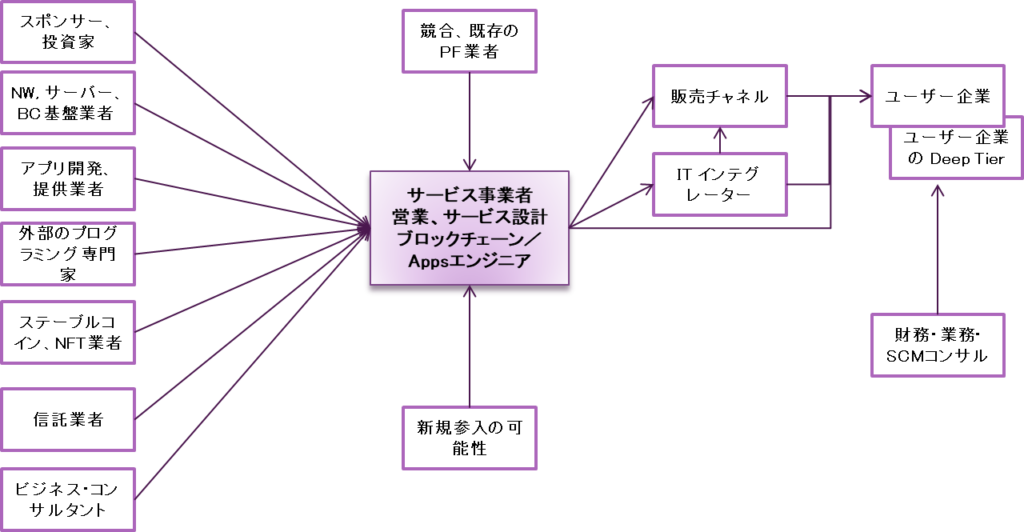

想定されるビジネス環境

物流のトレーサビリティ、製品・部品の真贋や生産地証明、貴金属やクリエーティブアートに紐づいた権利書、債権、債務の証書や支払い指図書など、ブロックチェーンで表章できるものは色々ありますが、価値のある証書の預かりや、支払いなど金融面も、同じブロックチェーン基盤に重畳して実現することが出来そうです

そんなビジネスのフォーメーションは以下のように概観できます

ーーーーー

このコンテンツは、ここまでです