Ver.2

処方薬、OTC医薬品、サプリなどの飲み忘れ防止やモニタリングを対象とします

前段では、一般的な服薬管理、飲み忘れ、見守りサービスなどについて、調査や分析を紹介しますが、後段では服薬管理支援システムについての当方のアイデアの紹介がありますので、その点をあらかじめご承知おきください

Contents(目次)

1. 服薬管理の支援

2. 高齢者見守り

3. マーケティング・ツールとしての観点

4. 服薬データのハンドリング

5. 服薬管理支援の薬箱(案)の紹介

服薬管理支援ツール、ここでの検討スコープ

「服薬管理」自体は、医療関係者が患者に医薬を処方し、正しい服用をモニタリングする、管理する、指導するという、医療行為です

一方、患者や使用者は、日々自宅にいて、自ら服薬を管理することも必要であり、毎日定時に、定期的に薬を服用することを予定し、実施したことを確認することでしょう

処方薬の服薬状況をモニターする仕組みは、ほかのOTC医薬品、ビタミン剤、サプリにも共通で使用できそうです

飲み忘れ防止のためのアプリは色々と出ています。電子的なお薬手帳とリンクする物もあるようです

それでも、高齢者が一人でお住いの世帯では、服用を確認するのが大変そうです。一方、沢山の方が住まわれている施設でも、沢山の薬箱と、一人一人異なる処方箋による服薬管理となれば、医療、介護関係者の手間がかかりそうです

ここでは、次の三つの目的をスコープにおいて、考えてみます

- 処方薬の服薬管理(服薬アドヒアランス)の支援

- 高齢者見守り

- OTC医薬品、栄養サプリメント、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品などの飲み忘れ防止

1.服薬管理の支援

服薬管理(服薬アドヒアランス) 1

医師は診療の一環として、医薬品を処方し、看護師、薬剤師とともに患者に服薬指導を行います

医師の指導や、医療・介護従事者の支援に従って、患者がきちんと飲み続けてくれることが大切です

米国では、医療従事者の指示やアドバイスに患者が従う、という意味で、服薬アドヒアランス(medication adherence)や患者コンプライアンスといわれます

- Patient compliance refers to the willingness and ability of an individual to follow health-related advice, to take medication as prescribed, to attend scheduled clinic appointments and to complete recommended investigations. (Source: National Institute of Health)

医師の処方する医薬品の間の禁忌は、医師が判断できます

医薬品と食品との禁忌も、医師が診療時に患者に対して指導できます

患者が複数の医療機関に通っていると、短期的には、医薬品が重複したり、禁忌のリスクがあります。お薬手帳を使えば、調剤薬局で分かりますが、患者が手帳を出さない、医師や薬剤師に話さない限りは、しばらくは重複や禁忌が判明できず、健康保険組合にレセプトが上がってきて、どこかの時点でようやく分かるでしょう

かかりつけ医がいて、地域内で、異なる病院、クリニックから処方される医薬品も含めて把握し、管理できれば、医薬品同士の禁忌、飲み合わせのリスクを低減できます。こうした診療体制には地域包括診療料、加算もあるそうです(日医のHPなど参照、院外処方の場合は調剤薬局に条件アリ)

今後の健康保険証の仕組みでは、各医療機関に対して、過去の処方薬や健診の情報などを共有してもらえるようです。ただし、自由診療の部分は、レセプトが健保組合に行かないので、共有は難しそうです

医薬品同士だけではなく、患者が勝手に、任意に購入するOTC薬品(ドラッグストアなどで市販されているもの)、サプリとの間に禁忌や重複がないかの確認は難しいところですが、処方薬、OTC医薬品、サプリを一体として把握するための支援システムがあれば、さらに患者の安全性も高まります

服薬管理(服薬アドヒアランス) 2

お年寄りが、訪問介護や訪問医療、訪問看護、薬剤師訪問サービスを受けるとき、日常の服薬状況は把握できそうです。要介護となれば、介護ヘルパーが毎日のように訪問するので、状況の把握は日次で出来ます

しかし、毎日の介護と服薬支援は、かなりの晩年です。その前に、まだ元気なうちに、薬の飲み忘れ、誤った飲み合わせのリスクを管理できることが望ましいでしょう

処方薬、OTC、サプリの服薬のタイミングについて、情報を登録し、または小分けにしておいて、飲み忘れや重複が無いように管理するツールは、いまでもいくつかあります

- 服薬カレンダー

- カレンダーを見ないリスクがあります。先にチェックして、その後に飲み忘れる可能性もあるでしょう

服薬管理(服薬アドヒアランス) 3

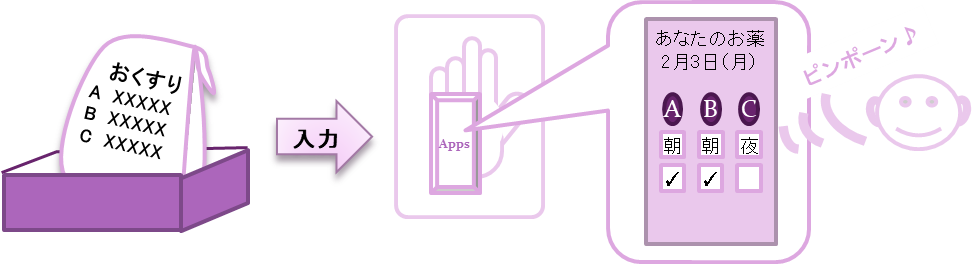

- 服薬管理アプリ

- 服薬時間に、通知やアラームを出します。スマホが使える必要があり、通知があったことを忘れたり、先にチェックして飲み忘れ、実物の薬の束を見ても、簡単には分からない可能性があります

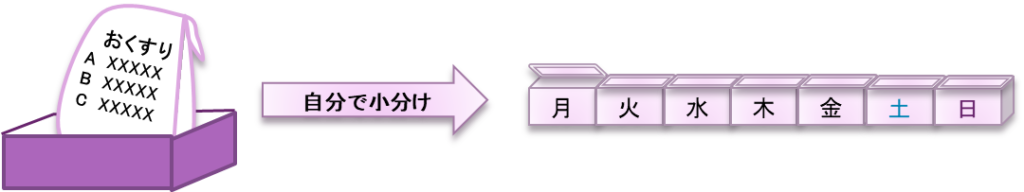

- 薬ケース、ピルケース

- 毎日分を予め自分で小分けする必要があります。飲めば、空になるのでその確認ができます。一日に服用する薬のそれぞれを、どの時間帯に服用するのか、朝昼晩に分かれている容器もありますが、小分けは、面倒です

- PTP包装であれば、はさみで切り分ける必要もあります

- 米国では、病院の看護業務軽減の観点から、電動のディスペンサーの活用が見られます。日本でもディスペンサーを提供する会社があるようですので、検索してみてください

服薬管理(服薬アドヒアランス) 4

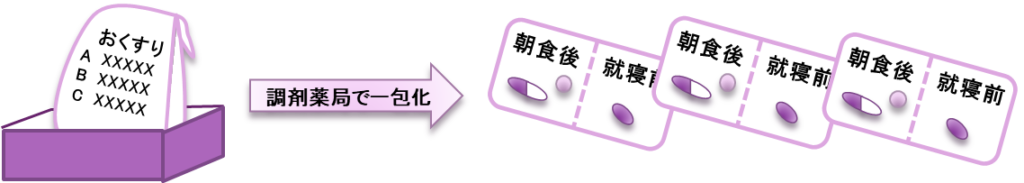

- 一包化調剤

- 一回に服用する薬ごとに、分包化します

- さらに、服用日も個別に印刷すれば、実際に服用したか、確認もできます

- 調剤薬局で分包化する必要があり、調剤薬局のコストなので、保険でカバーできないと難しいかもしれません

- 袋にいくつかの薬を入れても、その中で飲み忘れが起きる可能性がある場合は、一緒に粉砕して粉薬にする方法もあります

- 粉砕できない、光に当てられない医薬品などでは、一緒に一包化するのが難しい面があります

服薬管理(服薬アドヒアランス) 5

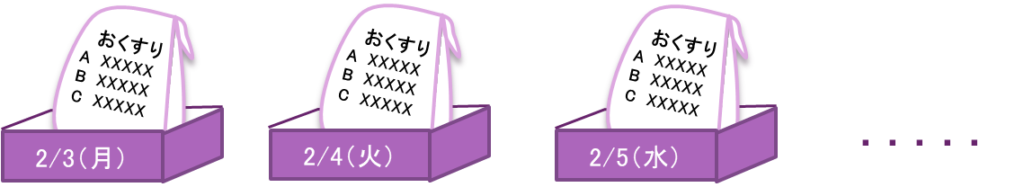

- 一日ごとの薬箱

- 薬袋を一日ごとに作り、薬のそれぞれの服用時間帯なども書いて、紙箱に入れて分かりやすくします

- 明らかに、手間がかかるため、薬の種類が多い場合、加えて、服用方法も異なり、薬袋への表示に注意する必要があるなど、特別な状況で使用されるものと思われます

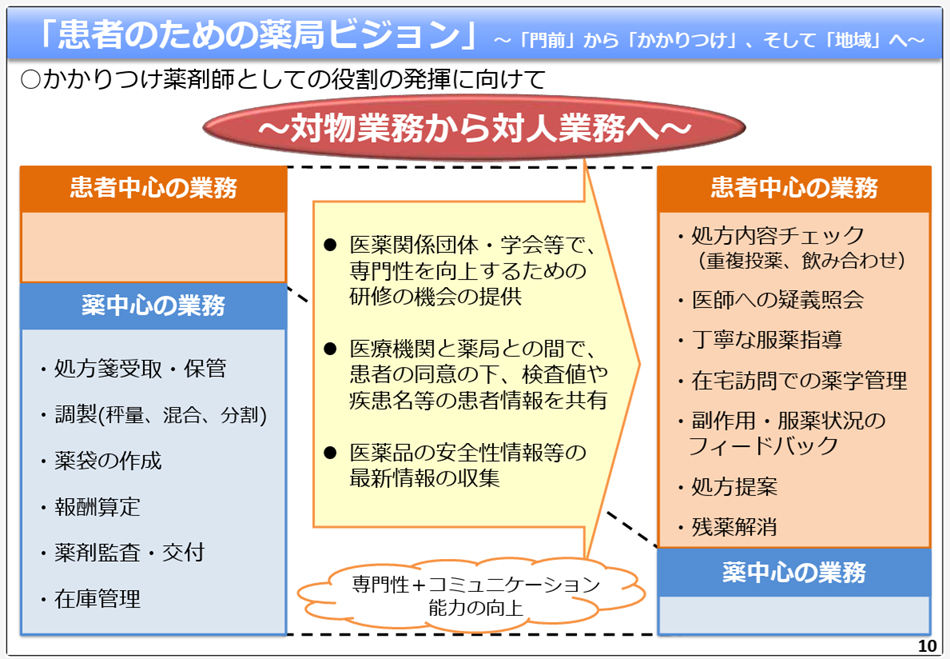

服薬指導と調剤薬局の役割

厚生労働省・中医協の検討などを見ると、調剤薬局の役割は、物売りから、対人業務の重視へと、ビジョンを示しており、その中では、処方内容の医師への疑義照会、丁寧な服薬指導、服薬状況のフィードバック、残薬解消など、広く服薬指導に関する患者中心の業務が求められています(Source: 厚労省・中医協 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001125226.pdf)