(注)これ以降の使い方の典型や、別のページで今後提示する、より具体的な産業プロセス、サービスのためのユースケースをもとに、実際の事業化を検討される場合は、誰かの特許、著作権等の権利で守られているものもあるかもしれませんので、それぞれで、権利関係のチェックをしてください

ビジネスでの基本的な使い方、典型

電子署名が連綿と続くというチェーンの特徴は共通ですが、まず基本形から始まり、少しずつ違った使用法がありそうです。以下は、「ブロックチェーンでどのようなプロセス、使い方がありえるか」を洗い出したものです。続いて、それぞれの図解を挙げていきます

- 契約書を作り、権利書として、流通させることができます

- 金額、数量などを書いた契約書を、お金を崩して使うように分割してばらして使えます

- 各契約書に期限と、その時の処理を個々に決められます

- 買掛債務の証明書をつくり、流通させることができます

- 取引仲間の互いの売買、貸借を照合、名寄せして消し込み、合算して相殺することができます

- 品質証明、産地や真贋性証明を、第三者の認証者や監査人に依頼するとき、自動的にその証左が残ります

- エスクロー機能。売買する物や権利書に対して、支払い金も用意されていることを第三者が確認して、その後の履行を自動で行います

- 資金ニーズに対して、業者が間に入って金銭的財産権の貸し借りを成立させる、レンディングが出来ます

- 少額の金銭的財産権をかき集めて、一つの事業への貸付のように束ねます(クラウドファンディングの貸付版)

- 自分の個人情報を分割して管理し、業者によって見せる部分を自分で選べます

- 自分の個人情報を業者に登録すると、その業者が他の業者に情報を渡すとき、自分は「他の業者」をチェックできます

- 貴金属や高額商品に紐づけた、ユニークなIDが埋め込まれたトークンが作れます

- 著作物などの使用権の証明を貸し借りして鑑賞できます

- 商品納入や不動産、古物などの競り場の機能がスマートコントラクトとして実装されています

- 同好会の各人の貢献をトークンで点数評価し、非・金銭的点数がいつか、金銭価値を持つ可能性があります

- 参加者が自前で投資してくれる仕組みが可能です

- 利用度、トランザクションの量に応じてリソースへの投資が自動的に行われ、過剰投資が起きにくいという特徴があります

- $/#/ID のいずれかを白紙のまま、契約書「用紙」としてまず、配布し、どこかの時点でIDを埋め込むことができます

- 何らかの認証者、証明者に紐づけて、ネットワーク上に個人のIDを作り、自分の証明書を個人で多数発行できます

- バイヤーの発注通りに指定した流通、製造が行われた、真正の商品、サービスが納入されることを証明します

- 購買ポイントの元帳をいちいち更新せず、ポイントをトークン化して独立して流通させ、必要な時に決済できます

- 財産権(コイン、トークン)の種類、流通履歴を判定(例えば blacklistに照らして)、処理を違えることができます

- 見積もり、発注明細や部品表(BOM)のような複数階層構造のドキュメントを作れます

- 分散型スマートグリッド(電力網)の管理に使えます

- 一つのチェーン内に作るトークン、コインを他のチェーンに流して使用することができます

- 空間の移動履歴を記録して再現できます

- 著作物販売のチラシを拡散し、転送し、買った人に開錠キーを与え、チラシ流通経路の人々に利益の一部を還元できます

- 著作物などの権利書としてのNFTが古物として転売される時、に、その都度、版権者へインセンティブをつけることができます

- クレジットカードの国際決済のような仕組みを作れます

- 薬の服用状況と、血圧等バイタルデータをセットに、患者の個別データを互いに参照できます

- TBD

ーーーーー

1.契約書、権利書として、流通させることができます

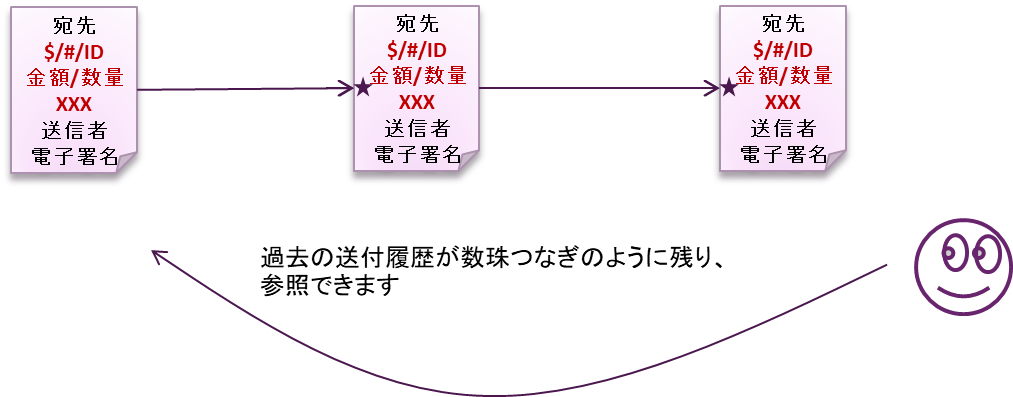

ブロックチェーンの今の世代は、指図書(トランザクション)にオプショナルフィールドが追加され、そこに金額、数量、何か物品などを示すIDなどの値を記入できます(一度埋め込むと変更できない)

コインとしてだけではなく、特定の物の権利書、あるいは意思決定のための稟議書などとして使用でき、それを売買、流通させたり、稟議書であれば意思決定に参加するすべての人に順に送付してサインをもらう、という使い方が出来ます

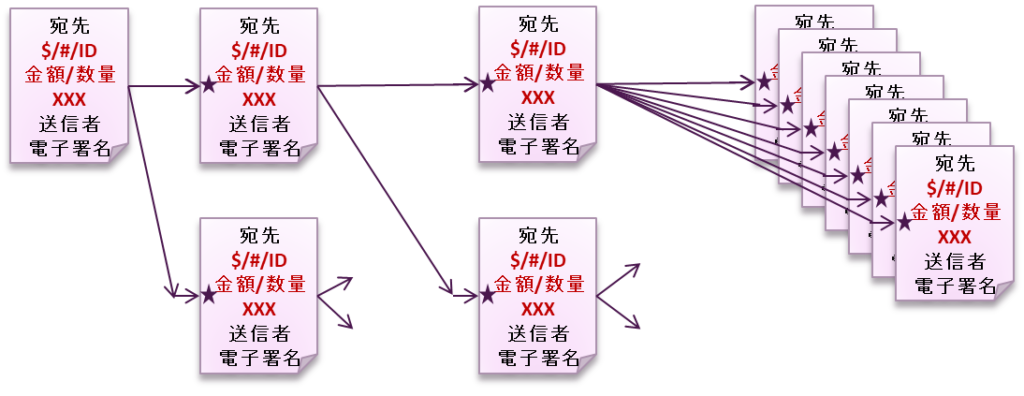

2.金額、数量などを書いた契約書を、お金を崩して使うように分割してばらして使えます

金額/数量 XXXとは、ビットコインでは金額のためだけに使用されており(1BTC, 0.5BTCなど)、それを分割、お金を崩して使うのは自由にできました。のちの世代のブロックチェーンでは、そこを、数量を書くフィールドとして使用して、数量を分割する、崩して使用することもできます

これは、その数量の値の分、指図書を複数枚、持つこととなります

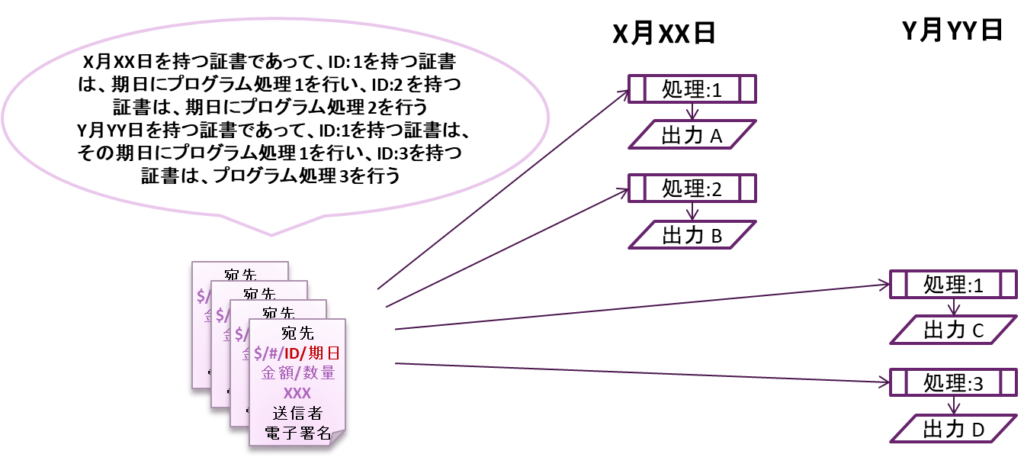

3.各契約書に期限と、その時の処理を個々に決められます

各契約書には、期限、満了日、期日などを埋め込めます。また、その期日が来た時に何をするのか、処理IDを埋め込んで、期日が来た時に、プログラムがそれを参照して、指定された処理を行うことができます

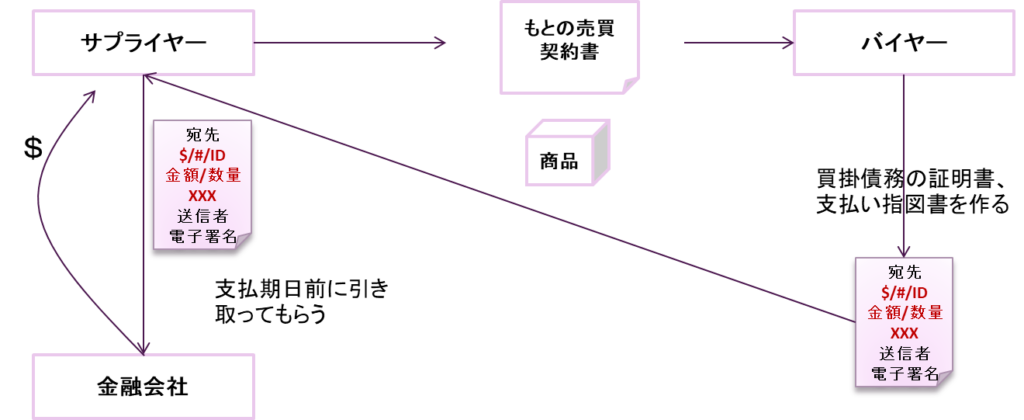

4.買掛債務の証明書をつくり、流通させることができます

日常の発注、納品で発生する売掛、買掛の原取引を証明する契約書や支払い指図書を作り、流通して、早期に現金化する機会を増やすことができます

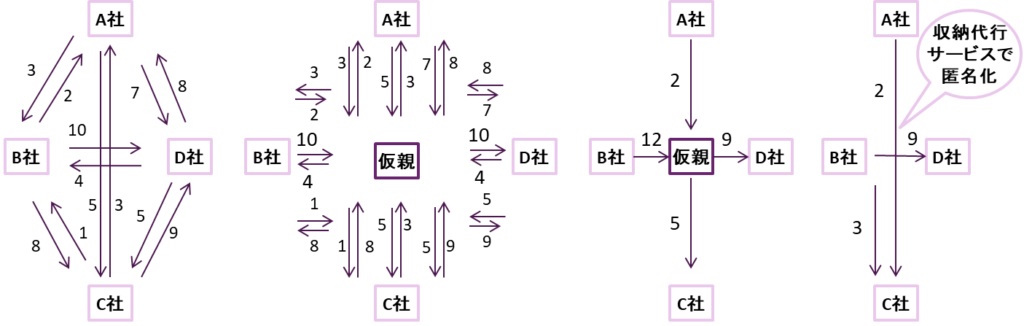

5.取引仲間の互いの売買、貸借を照合、名寄せして消し込み、合算して相殺することができます

ここでは仮に、A, B, C, D社が互いに日常的に売買がある想定です。売買の都度、代金を送るのは手間であり、振込手数料がかかるので、ひと月に一度、相殺決済をして、差額だけ送金する方法があります。これを、決済親を使わず、計算上は一時的に「仮親」を置きますが、Peer to Peer (一対一)の処理を連続し、仮親を引き抜き、自動的に最終決済が行えます。最終決済尻は、お互いの約束あれば、債務証書を再発行して送金を延期することも可能です

また、最終支払元、支払先がお互いに誰なのか、匿名化するために、収納代行サービスを挟むこともできます

収納代行サービスは、ブロックチェーンのエスクロー機能を応用して、当事者と第三者がすべてサインしないと送金が進まないように作れます(収納代行サービスには送金記録が残り、金融当局の検査が可能ですが、そもそも、グロスの貸借の時点で、その情報と記録が監査可能で、当局にとっても明らかにできます)