サプライチェーン上の企業間債務・債権は日々、無数に発生します

川下のアセンブラーや商社は、相対的に信用力の高い場合が多いです

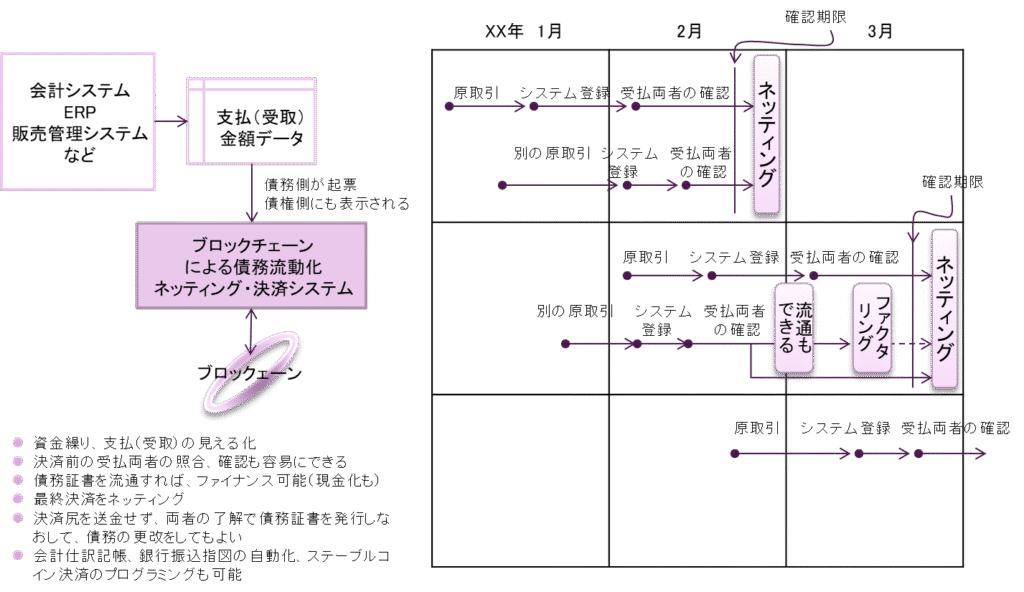

当方の別紙コンテンツ、「ブロックチェーンで作る決済システム」では、川下の大企業の買掛債務をブロックチェーン上に債務証書、あるいは支払い指図として表記して、最終支払い日にネッティングするシステムを提起しました

ここでは、もう少し現場よりの目線で、例えば財務部の業務のなかでどのように導入できるか、債務証書はどのように流通できるのか、決済のバリエーションはどんなものか、ファイナンスにも利用できるのか、などの試案をご覧いただきます

Contents(目次)

1.取引契約から買掛債務の登録、支払準備まで

2.最終決済と決済尻の処理

3.ネッティング・グループ

4.実際の事業化に向けて

取引契約から買掛債務の登録、支払準備まで

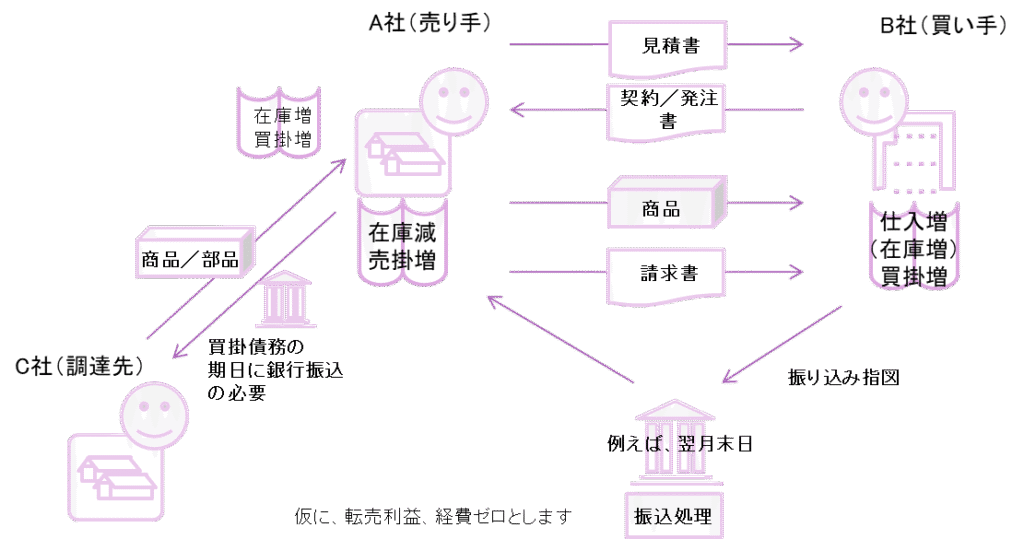

買掛債務の発生

以下は、簡単な売買の図です。売り手には、商品や部品の調達先との取引もあり、その後、買い手と商談の上、契約、納品して、請求書を送り、入金を待ちます

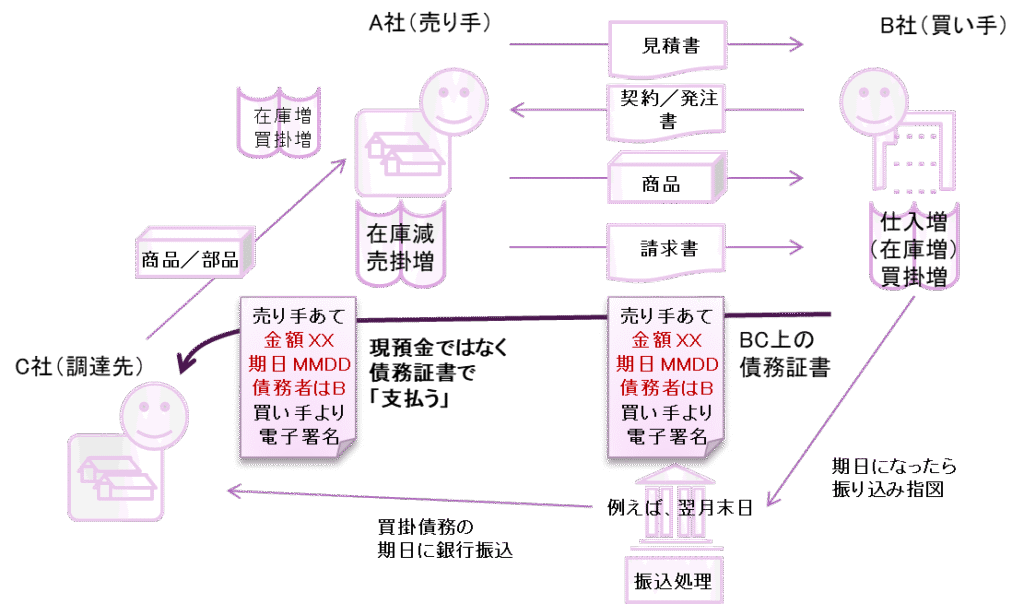

買掛債務のブロックチェーンへの書き込み

信用力が高い買い手の大企業が、手形のように、ブロックチェーン(BC)上に債務証書(支払い指図)を書き込んで売り手に渡します。期日に債務をA社に返済するという、決済システムへの指図書で、BC基盤上で流通できます。売り手A社は、もともと図の左下の調達先へ仕入れ代金を振込む必要があったのですが、その代わりに、B社から受け取った債務証書をもって、C社に「支払う」という仕組みが作れます

単純な模式図ですが、多数の企業のサプライチェーンを想定すると、振込回数が各所で減ること、中間の企業が自社の信用を使わないで、信用力が高い川下のバイヤーの債務証書で、広く支払いにあてることができる、という特徴が分かります

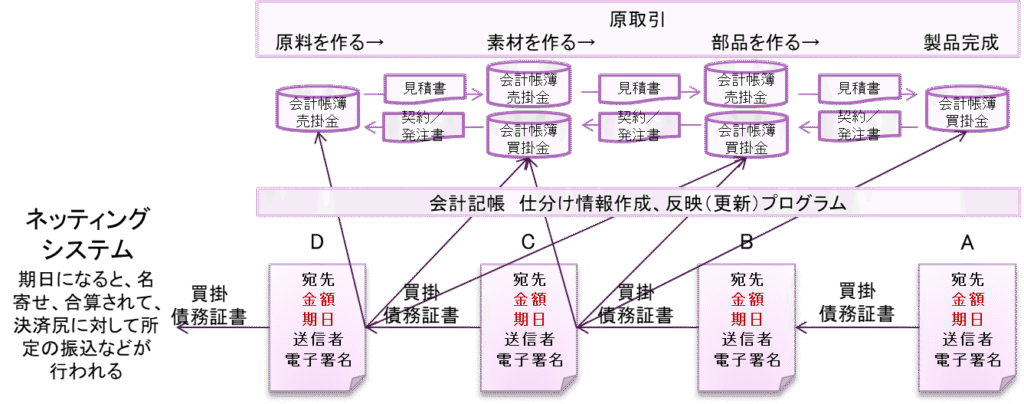

商流に対する債務証書の流通、会計記帳

左から、原料会社、素材会社、部品会社、製品会社と商流が流れるとき、それぞれの間で、売掛、買掛の勘定が立ちますが、右端の最終アセンブラーが買掛債務証書を起票した時、それを手形のように左方向へ支払手段として使うという仕組みです

利益をゼロと仮定すると、Aの債務がDあてとなり決済されるので、B、Cの決済はその前に済んでいます

決済日には、センターの処理でD社/A社の債権債務となり、A社がD社に振り込む仕組みです

会計帳簿の仕分け情報への反映は、BがAの債務を免除して、代わりにBのCに対する債務を引き受けてもらう、次にCは同じようにAの債務を免除して、Dに対する債務をAに引き受けてもらう、この繰り返しです

指示払い、という見方でも良いです。BはAの債務に対して、うちに払わないでCに払ってくれれば良いですよ、というのが指示払いですが、同じように債務処理であり、価値の売買ではありません

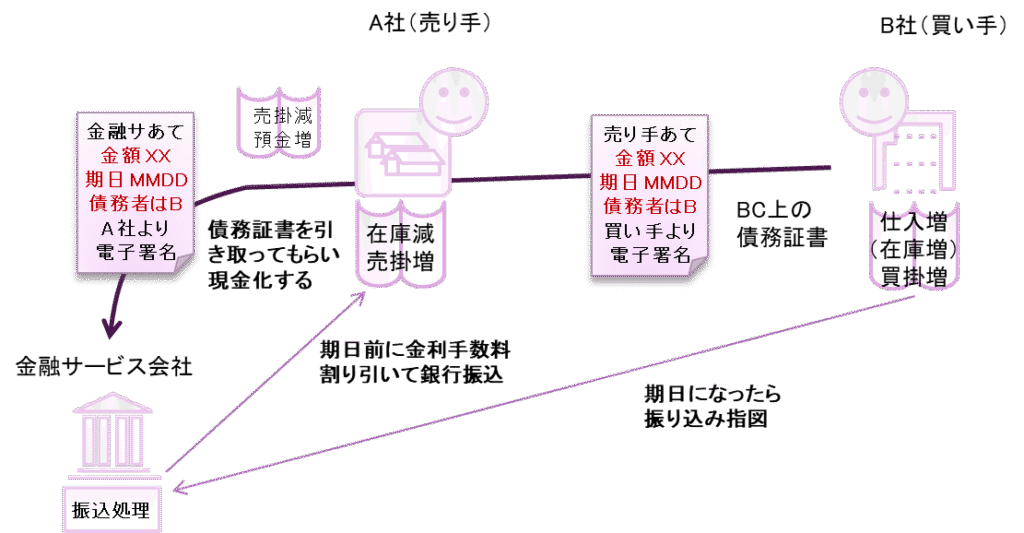

金融サービス会社のファイナンスを受ける

下図では、売り手のA社が、期日の長い債務証書を早期に現金化したいときに、銀行など金融サービス会社に債務証書を引き取ってもらえれば、ファクタリングのように現金化できます

金融サービス会社はこのグループに入っており、引き取った債務証書は、期日が来るとネッティング決済にかけて現金化します

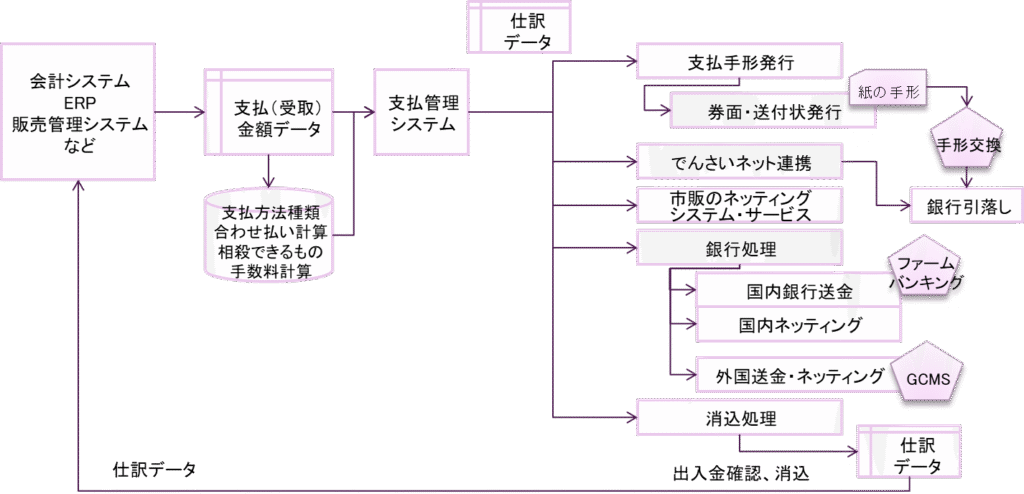

支払業務の現状

企業の財務部では、売掛債権、買掛債務を管理し、そのほかの受払も併せて、全体の資金繰りを計画します。支払いについては、伝票それぞれの支払期日に向けて内容を確認し、一旦、手形を切ったり、支払い期日にグロスで送金するか、相殺決済を行って決済尻を送金し、債務の消込を行います

ブロックチェーンによるネッティングまで

別紙、「ブロックチェーンで作る決済システム」でも、買掛債務をチェーン上に債務証書(又は支払い指図)として登録し、流通させて決済日に相殺決済する仕組みを提起しました。流通する間は、支払いに使ったり、金融機関が引き取ることもできます。この業務のイメージです