ブロックチェーンの簡単な歴史と特徴を紹介しながら、このシステムを外側から見たときの機能面に着目して、文系、サービスや業務プロセスの観点から、新規ビジネスやサービスの設計に資するよう、解説してみます

ビットコインに始まる

Satoshi Nakamotoが、Cryptography Mailing Listに自身の論文を、2008年10月31日、UTC 18時10分、日本時間では11月1日の未明に発表しました

Source: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Cryptographyは、暗号論、数学の世界にあり、コンピュータのプログラミングもできる人材が集うようで、その意味では、ITの新技術と言えますが、論題にあるように、

1.Peer-to-Peer, つまり 1対1を意味しますが、送り先と署名者が明記される、契約書や送金指示書に通じるところがあります

2.Cash System, 現金通貨を作ることであり、銀行口座のような元締めは無く、コインや金塊のようにそれ自体が価値があり流通するシステムです。これが、Bitcoinとして流通し、また、そのほかのトークンとしても、応用範囲が広がることとなります

ちなみに、最初の送金(transaction)とその後の処理(ブロック化)は、2009年1月3日にHal Finny氏へ行われたとの記録があります

ビットコインに始まる 2

Satoshi Nakamotoと同じコミュニティに集っていた、「コア・デベロッパー」たちが、共同でシステムの開発を始めました

Source: https://www.bookofsatoshi.com/

「ビットコイン・コア・デベロッパー」と呼ばれる、暗号技術やプログラミングのスペシャリストたちとともに議論を重ねながら、ソースコードを共同で開発、2009年1月に最初の v0.1を運用開始、その後、順次バージョンアップしていきました

2009年10月12日に、フィンランド人開発者 Martti Malmiは、5,050BTC(ビットコインの通貨単位)を 5.02ドルに交換。この際、米ドルは Paypal アカウントをとうして受け取ったと伝えられています

2010年5月22日に、ピザの購入で初めて、実需に対する支払いが発生しました。1万BTC(ビットコイン通貨単位)によって、ラージサイズの2枚のピザの購入がありました

その後、「Bitcoin Pizza Day」として、毎年この日にイベントやキャンペーンが見られます

上記は、Satoshi Nakamotoが論文発表後、暗号技術の専門家やプログラマーたちと共に仕様を検討していく過程の記録を集めたもので、設計思想、意図などが垣間見れます。本自体は、2014年に Phill Champane氏が出版したものです

ブロックチェーンによる様々な暗号通貨

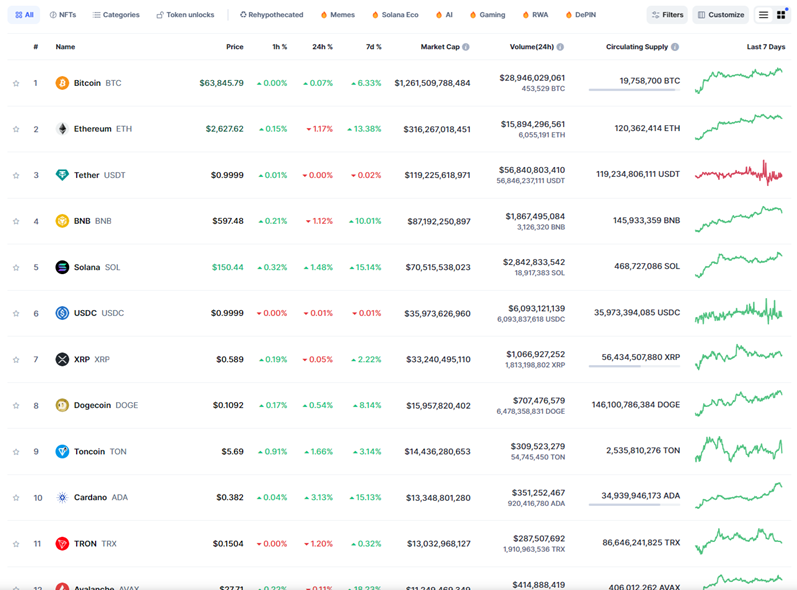

ビットコインで使用されている基盤技術やコードベースを参考に開発された、ビットコイン以外の暗号通貨(cryptocurrency)を総称して、「アルトコイン」とも呼びます(alternative coinの略)

Source: https://coinmarketcap.com/

ビットコインに続いて開発された、イーサリアム(Ethereum)については、機能面や性能面で、ビットコインの持つ内容以外の要素も加えて普及し、その地位を築いています

また、イーサリアム団体が内部通貨(Ether, ETH)について、マネーではなく、燃料(Fuel)と称していることもあり、イーサリアムとアルトコインは分けて語られることもあります

このほか、Hyperledger Fabric, Cordaなど、ブロックチェーンの新たなプラットフォーム、開発環境などは、アルトコインとは呼ばれないようです 上図は、CoinMarketCapに掲示されている暗号通貨の2024年9月25日現在の時価総額一覧で、9,797種類の通貨が紹介されていますが、小規模のものを加えれば、1万を優に超えると言われています

ブロックチェーンの「チェーン」とは

文系の皆さんがピンとくるよう、まず、チェーンとは何の鎖なのか、見てみます

ビットコインの論文を見ると、二つのチェーンが定義されています

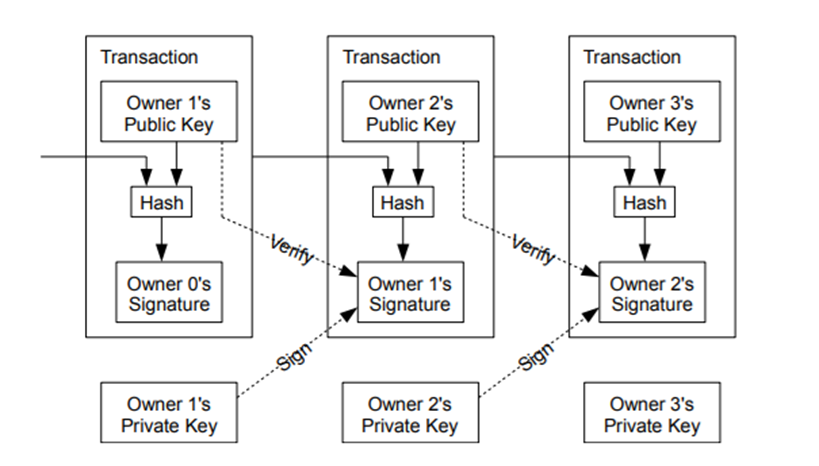

1.電子署名のチェーン

2.ブロックのチェーン

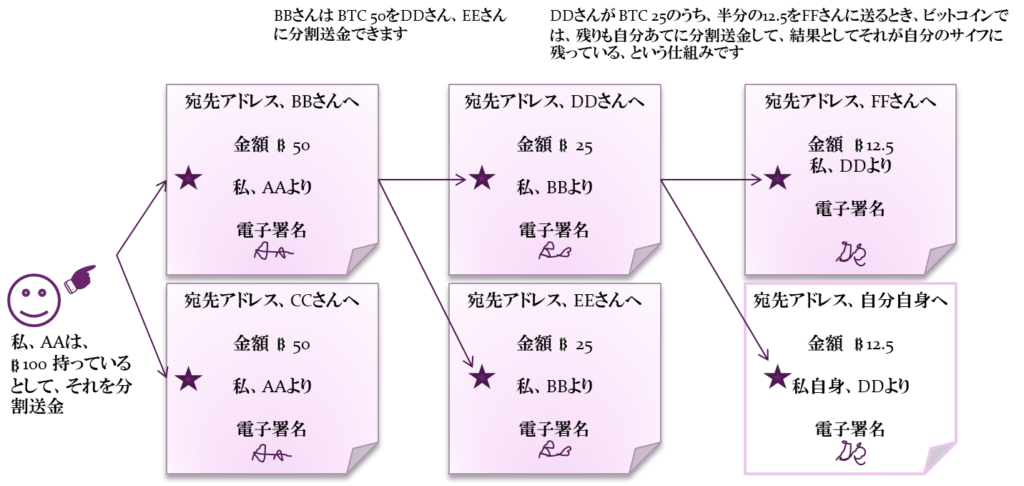

とくに、1.の電子署名のチェーンが業務やサービス設計の際に重要です。契約書、指図書、手形を想像しましょう。そこに電子的に署名して、効力を発揮する、送金される、所有権が移転する、その署名が手形の流通のように、受け取った人がまた、署名して、さらに流通していく、その履歴が芋づるのように残っている、これを電子署名のチェーンとしています。紙の手形の裏書署名の行が増えていく、そのイメージでよいです

電子署名する指図書は、分割して使えます

紙の手形は、半分にちぎって金額を分割して使用することはできませんが、手形も電子化が進み、近年、銀行が電子的に運営する手形は、分割して使用できるようです。ビットコインでは、指図書を分割し、金額を分割して使用できます(反対に、複数の指図書を合算して使用することもできます)

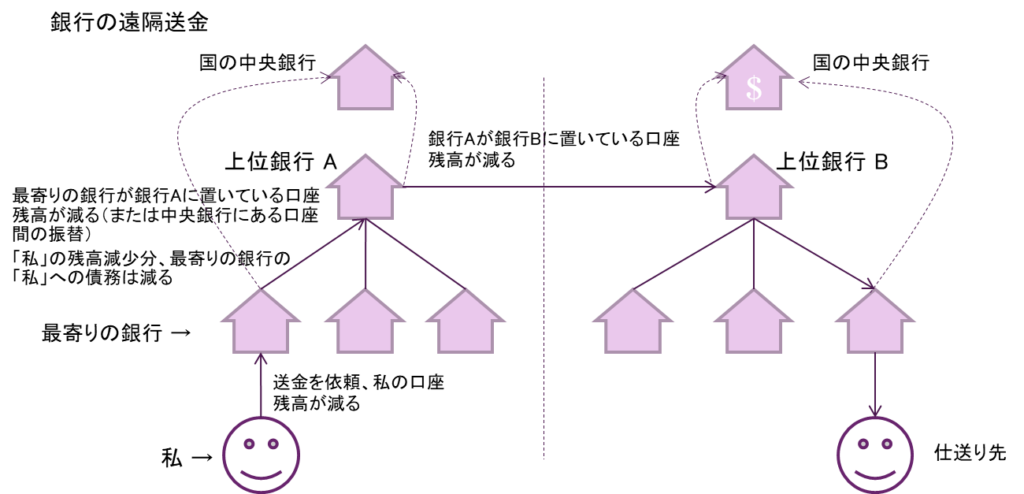

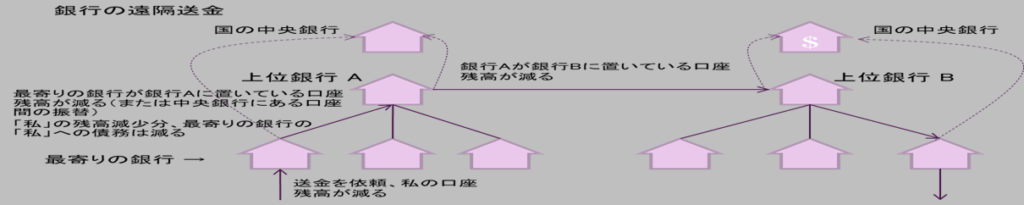

遠隔地への送金、これまで

遠隔地への送金のことを、日本語で「為替」とも言います

国内であれば、内国為替、外国への送金であれば外国為替、「外為法」はよく聞くワードですね。相手が離れていて、直接現金や貴金属などを渡せない時、現金封筒で送れば、「Peer to Peer, 1対1」ですが、多額の現金の郵送が難しい時は銀行振り込み。これは銀行に対する貸借の付け替えで行われます

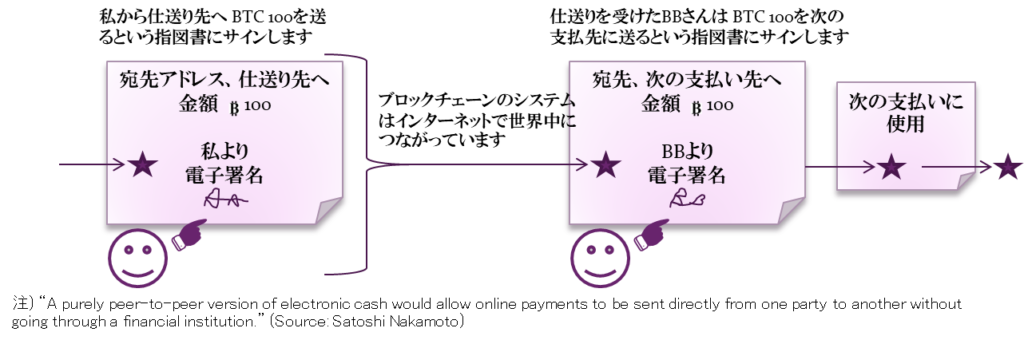

遠隔地への送金、ブロックチェーンでは

ブロックチェーンでは、上位の口座、信用機関が無くても、金貨を現金封筒で送るように、peer to peer, 1対1で送金できます(ただし、送金の通貨は、そのブロックチェーンの定めたもので、ビットコインであれば、BTCです(1 satoshi, 2 satoshi, と、Satoshi Nakamotoの名前を取った通貨単位で呼ぶこともあります)

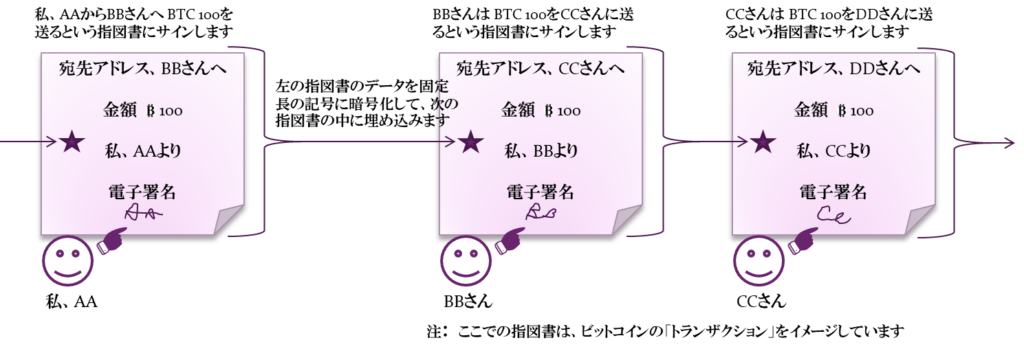

Chain of Digital Signatures, 電子署名のチェーン、鎖

Satoshi Nakamotoの論文では、a chain of digital signatures, 電子署名のチェーンと定義され、左から右へと、送金の指図書に電子署名を行って、次へと流れていきます

前の指図書(Transaction)からの情報を、固定長の記号に暗号化して(Hash)、次の指図書に埋め込む処理を示しています。指図書は、左から右へと永遠にリンクされる、芋ずる式のデータとなります

これは、勝手にマネーを作ったり、偽造できない仕組みですが、ビジネスや業務プロセス、サービス設計の立場で考えると、契約書、送金だけでなく処方や作業指図書、稟議書、物品所有やサービス権利の証明書であって、譲渡可能、分割譲渡も可能なものについて応用できそうです

Source: Satoshi Nakamoto, 2008

ではなぜ、ブロックチェーンというのか?

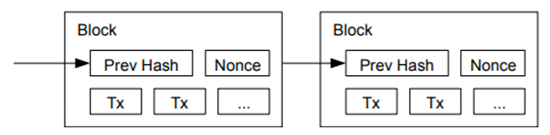

電子署名の連なり、署名のチェーンのほかに、もう一つのチェーンが「ブロック」チェーンです

これは、ビジネス、サービス、業務プロセス設計の立場からは、あまり関係ない仕組みです。しかし、現実のビジネスでセキュリティを担保するために重要で、エンジニアに頭が上がらない部分でしょう

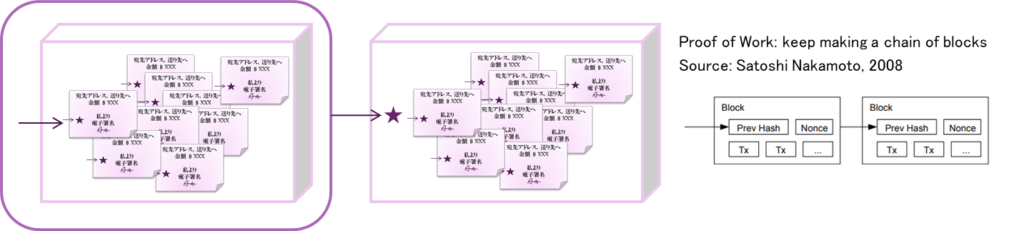

これまで紹介した、指図書(transactions)は、毎分、毎時間、沢山発生するでしょう。ビットコインでは、一定の時間間隔で(例えば20分毎)、その間に生じた送金、例えば数百件の情報を、まとめて箱に収納して、書庫にしまうようなことをしています

この、処理の際に、その作業を沢山の人に公開入札して、一番早く処理できた人の成果を「正」として採用し、報酬を払います

沢山の指図書(transactions)を格納ブロックに収めて、固定長の記号に暗号化して(hash関数で)、次のブロックに埋め込むことで、署名のチェーンと同様、ブロックが芋ずる式にチェーン状に連なって、改ざんできなくなる、セキュリティの仕組みです

沢山の指図書を箱にしまうために皆で競争する処理は、Proof of Work と定義され、一般にはマイニングともいわれます

一番早く箱にしまうために、計算時間の速さで競うのですが、勝てば、報酬をもらえるため、これを金を掘り当てたように比喩して「マイニング」としています

(参考)マイニング(採掘)とは

一定時間、例えば20分毎に、その間に生じた指図書(トランザクション)をすべて、一つの書庫(ブロック)の中にしまい込む、また、前の時間帯のブロックと結んで芋づるにする作業が、Proof of Work と定義されており、それは、ブロックのチェーンを作り続けること、と定義されています

Proof of Work: keep making a chain of blocks … Source: Satoshi Nakamoto, 2008

- システムに参加している多数の者が、この処理のために自分でサーバを買い、一定時間、例えば20分毎に、その間に生じた指図書(トランザクション)をすべて、一つの書庫(ブロック)の中にしまい込むための計算時間を競い、早く終わらせたものが勝ち、その結果が世界中のサーバの正となってコピーされ、報酬を得られる

- 得られる報酬を、金塊を掘り当てたと比喩して、マイニング、採掘と言われる

- 採掘を行うサーバーを、Satoshiの論文では、node, server と表現しているが、gold miner との表現も使われている

- ビジネスの立場から、これまでシステム開発に参加してきた方は、サーバーに正副必要、バックアップ体制どうする、などを検討してきたと想像するが、ビットコインでは、数千台のサーバがすべて、正であり、その51%を乗っ取らないとサーバの改ざんはできない、という仕組み

- なお、ビットコイン以降の仮想通貨では、Proof of Workは無駄に電力を消費するとの理由で、Proof of XXXがいろいろ案出されている

(参考)マイニング(採掘)の計算ってなに?

例えば20分毎に、その間に生じた指図書(トランザクション)をすべて、一つのブロックの中にしまい込む、また、前の時間帯のブロックと結んで芋づるにする作業が、Proof of Work と定義されています

しまい込むとは何でしょうか?計算時間を競う、とは、どんなゲームルールでしょうか

Proof of Work: keep making a chain of blocks … Source: Satoshi Nakamoto, 2008

- 一定時間内に生じた沢山の指図書(トランザクション)の(どんなに多量でも)データを、ハッシュ関数を通すと、固定長の英数字の記号(Alphanumerical)が出てきます

- これを暗号化と言っても良いかもしれませんが、書庫に収納したというイメージです。さらに、この値がその次の Proof of Workの結果に埋め込まれて、芋ずる式につながれます

- 必要な時に逆算して戻せるか、というと、ハッシュ関数は逆算できません。ただし、改ざんが行われると、元のデータからハッシュ関数でユニークな計算結果が再度出るので、それと合わなければ、改ざんされたと分かります

- 一定時間内の沢山のトランザクションをハッシュ関数を通して固定長の記号を出すときに、一番小さな値を出した人が勝ちです

- え~、みんな同じ計算をするから、CPUが高性能とか、地理的な有利性で決まるんじゃない?と思われますが、その要素もちょっとありますが、システムは、一定時間内に生じた沢山の指図書(トランザクション)に加えて、秘密の数字を一つ加えて、ハッシュ関数を通して正解を出しておきます

- すると、誰でもわかっている沢山の指図書(トランザクション)のデータだけでは皆同じ結果が出で、正解とも違い、勝てないので、秘密に加えられた数字を色々と想像して変えて、試行錯誤の計算を膨大な回数繰り返します

次の世代、オプショナルフィールドが可能に

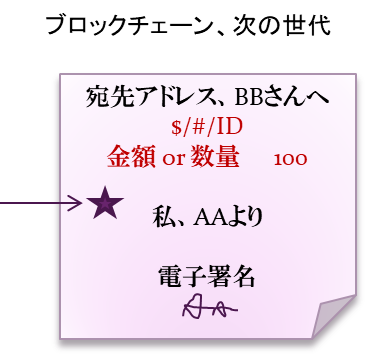

ビットコインの指図書(トランザクション)では、宛先アドレス、金額、自分の署名、これだけでしたが、Ethereum以降の世代で、追加して、オプショナル・フィールドというデータ領域を、改ざんされずに保持することができるようになりました

ブロックチェーンの産業活用という意味で画期的で、ここにはシリアルナンバー、D/C、ID、数量または単価、その他の単位数値などを埋め込めるようになりました

ここから、STO, NFTなどの応用範囲が広がっています。これらはまだ、金融の領域にありますが、物品の真贋証明、物品のトレーサビリティ、カーボンフットプリントのトレーサビリティ、ソフトウェア・コンテンツの権利管理と売買、その条件付き売買、自動入札など、可能性が広がっています

文系ビジネス・プランナーへのお勧め

ブロックチェーンは、二つのチェーンがあり、ビジネスプランナーとしては、むしろ署名のチェーンのほうが重要、また、ユニークな情報が埋め込めるようになったことで、物的証明、トレーサビリティなど産業活用の範囲が広がっていることをお示ししました

- リアルな物品ないし有価証券などの固有のIDを埋め込めるようになりました。何らかの物品、サービスの指図書、権利書を作ることができます

- リアルな商品の所有、閲覧権利を作った後、それを流通させることができます。一定の条件にパスするものの採用など、入札的な仕組みも作れそうです

- 個々の物品のIDだけではなく、大量生産される商品の生産バッチのIDとその数量を記入できます。例えば、ねじやナットがひと箱に500個入っているとして、その箱にIDを付与し、箱の中身がばらばらに流通する際に、その物流上の拡散に応じて、IDとともに、製品証明書、インボイスを個々のボルト、ナットの納品のため、ちぎって付けていくという、ブロックチェーンの送付状も電子的に作れます

- MRO, 高価な部品をメンテナンスして再利用する場合、それば別の機会や機械に使われるようなこともあります。すべての履歴を把握でき、だれの責任でいつどのようにその部品が修理され移動して装着されたかの記録を、改ざん不可能に記録し、証明します

- オプショナルフィールドを、あえて白紙にして、マーケティング情報とともに流通させ、何らかのきっかけがある時に、この指図書を権利書に変えて物品やコンテンツの使用を許諾する、また、情報をリツイートしてくれた人に報酬を渡す仕組みもできそうです

Thank you

このコンテンツは、以上です