2.トレーサビリティにブロックチェーンを利用する

発注、納品書の工夫によるトレーサビリティ その1

ここで論じるトレーサビリティは、単に、商品がどこまで届いているかという配送状況ではありません

手にする商品が、おおもとの設計開発者の指定したとおりの指定部品、真正品、認められた作業者によって組み上がってきたことを証明することです

証明書が無ければ、手元の商品は一切信用しない、そうした norm, 商慣習、常識を確立することも大切です

そのための道具として、ブロックチェーンは、様々な既存の情報システムとは別に、外付けで、発注書、納品書として作れることをお示しします

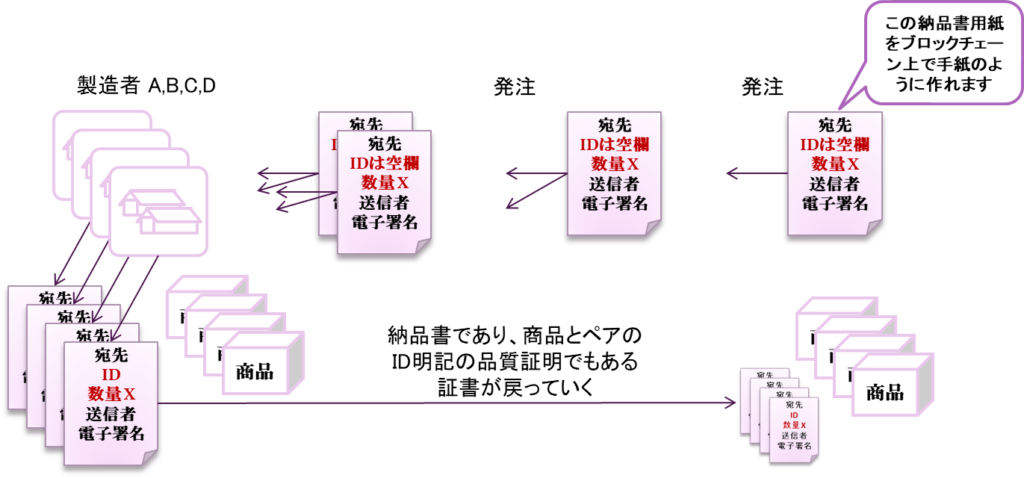

シンプルに、大手リテールがプライベートブランドの製品をメーカーに発注し、納品を受けるようなケース

- 発注書に、納品書の用紙をあらかじめ添付しておきます

- 紙の空欄の用紙の1,000枚つづり、1万枚つづり、というイメージでよいです

- これをブロックチェーンで用紙として作ります

- リテールチェーンは、商社を介在して発注する、ということもあるでしょう。運送会社をあらかじめ指定する、ということもありそうです

- 納品書用紙は、製造メーカーまで、受け渡されていきます。製造メーカーが複数社あれば、納品書用紙の束は分割できます

- 製造者の所で、責任者が製品の数だけ、用紙にIDやD/Cを埋め込んでサインし、納品書に添付します

- 個々の納品書を、実物の製品と並行して、次々に商流上位(下流)にグロスで送っていくという仕組みです

- 換言すれば、最終製品がリテールチェーンに届いた時、実物と並行して、その証明書がブロックチェーン上にあり、商品の数と同じだけ、証明書が付いている、という仕組みです

- 実物には、IDやD/Cなどがプリントされている、例えばレーザープリントやホログラム付き、また、撮像するだけでユニークな表面画像を登録してID代わりに使えるという技術もあります

- 発注、納品書として、外付けで作れます

シンプルな製造委託品の発注、納品のブロックチェーン利用

発注者、最終バイヤーである者、例えば大手リテールチェーンが、プライベートブランド商品を製造委託するようなケース

その発注書に、白紙の納品書用紙を添付して、サプライヤーに渡し、商社などを通して、実際の製造者まで、用紙を配布します。5枚綴り、10枚綴りのように、分割して使えます

製造者は、実物とペアで、納品書にIDを埋め込み、最終バイヤーまで戻していきます

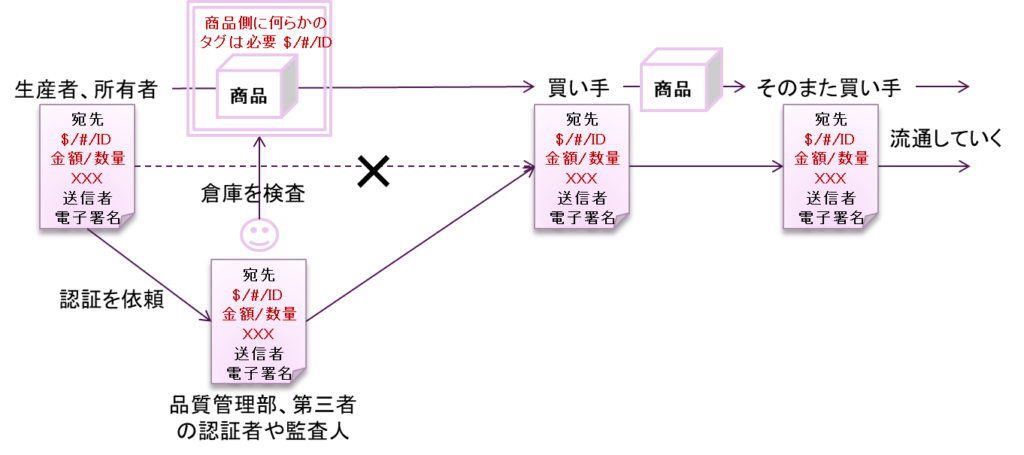

製造委託して納品を受ける間の輸送、配送、倉庫管理を定期的に外部検査して、正しい取り扱いを確認したいとき

大手バイヤーがプライベートブランドを製造委託するような場合、製品の生産者の信用が重要ですが、ほかにも、倉庫、運送業者が正しく商品を扱っている、横流しが無いことを証明したいとき、品質管理部が倉庫を臨検したり、第三者に検査を依頼することがあるでしょう

ブロックチェーンのトレーサビリティのシステムを使えば、倉庫の商品には、一つ一つ、並行してブロックチェーン上にデジタルの納品書があるはずで、グロスでその商品のありかが証明できます

発注、納品書の工夫によるトレーサビリティ その2

部品トレーサビリティ(parts traceability)という分野があります。製品を部品単位で、その真正性を証明するのは大変そうです

微細な部品に至るまで、物理的にIDを印刷するという、実物のほうの処理を行い、かつ、そのIDに紐づくD/Cや責任者といった属性を持たせる証明書を発行します

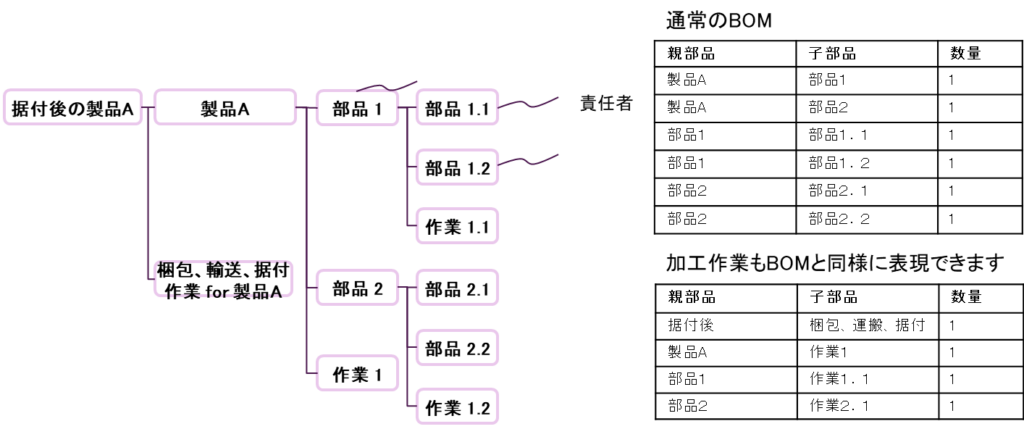

まず、ブロックチェーンでは、BOMのような、製品の階層的な部品構造も表現できることを説明します

部品単位で真正性を証明する仕組み

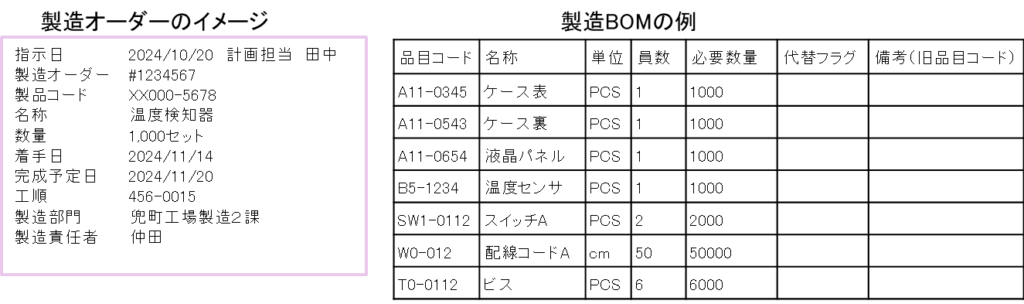

- まず、ごく簡単なモデルですが、製造BOMの例を以下に示します

- 設計時のE-BOMよりも製造時のM-BOMのほうが、より具体的、最終的に「物」としての部品を示すので、ここから始めるのが良さそうです

- 全ての部品は、品目コードで特定、指定できます。一方、発注の段階では、部品一つ一つのIDという概念はまだ無いです

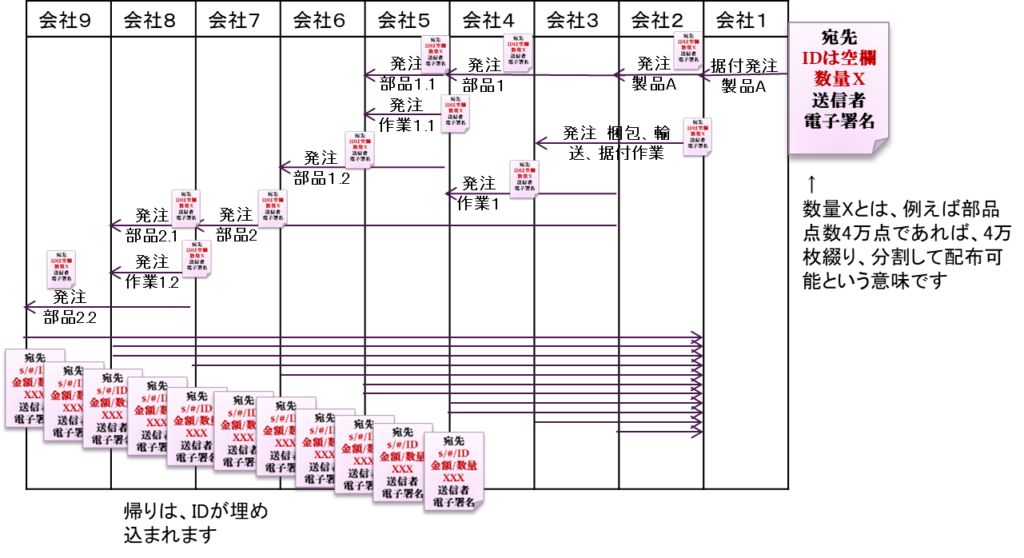

部品表(BOM)のような階層構造をブロックチェーンで作り、納品書まで転用できます 1

前記のように、工業製品は、設計、製造にあたって、部品表(BOM)を作ります。小さな部品を沢山組み込んでモジュールを作り、また、沢山のモジュールを積み上げて上位のモジュールを作る、というような階層構造になっています。こうした階層構造は、そのパーツそれぞれに、製造者・責任者であったり、取り付けた作業責任者であったりと、責任の階層構造をパラレルに収録するとも言えます。こうした部品表、Bill of Materialsをブロックチェーンで構成できます

まず、階層構造になっているBOMの簡単な例を見てみましょう

部品表(BOM)のような階層構造のドキュメントを作り、納品書まで転用できます 2

左側の末端部品の各責任者が、部品の在庫引当てをして、その部品のシリアルを確認し、出荷します

そのときに、実物の部品と合わせて、ブロックチェーン上の証明書(トランザクション)に、ID, D/Cなどのシリアルを書き込み、納品書として並行して送ります

ブロックチェーンのこうした証書では、一度、IDを書き込むと、改ざんできません

部品と同列で、作業というのがありますが、これは例えば、部品1.1と部品1.2を接合する作業のようなことです

この作業の責任者が下位サプライヤーの人でも、上位の人でも構いません、製品の構造を示しています

受け取った部品1の責任者は、上位モジュール部品1のシリアルを埋め込んだ証明書を書きます

次に、部品1の証明書と共に、下位から受け取った部品1.1, 1.2, 作業1.1の証明を併せて、上位の製品Aの責任者に送ります、以降同様です

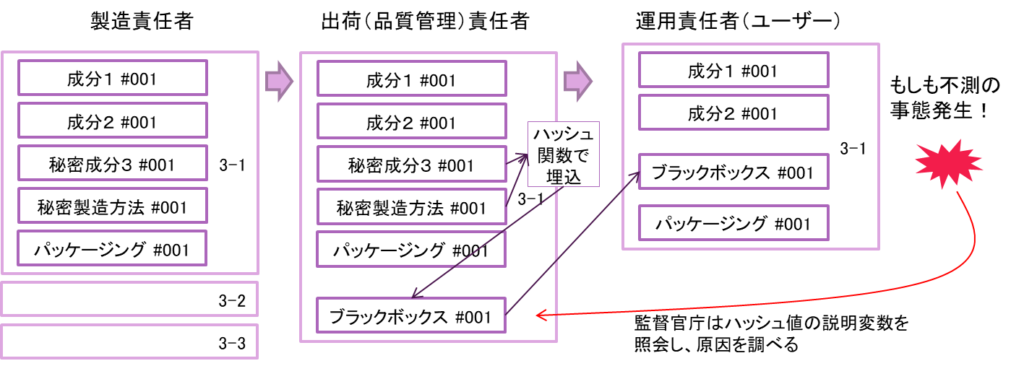

部品構成や製造方法を秘匿したいとき

何かのモジュールの中身、加工方法、レシピなどを下流のバイヤーに秘密にしたいとき、証明書をブラックボックス化して、流通経路を情報がトネリングする(tunneling)こともできます

サプライチェーンの参加者同士の事前の契約として、問題が起きて説明責任が生じたときには監督官庁に開示する、そのための元データは、ブラックボックス化した会社が情報信託しておくという仕組みが良さそうです

ブラックボックス化のニーズは多くの産業に見られますし、実際に、サプライヤーが自身で保有するレシピを下流のバイヤーに公開することは珍しいかもしれません

製造者の加工プロセス上のノウハウ、企業秘密は、下流に開示する義務はありませんし、故障時にはモジュール丸ごと交換となるでしょう

こうした仕組みをブロックチェーンの納品書、証明書で作り、問題が起きたときには監督当局に開示する仕組みは以下のように作れます

部品構成や製造方法を宣伝したいとき

何かのモジュールの中身、加工方法、レシピなどを下流のバイヤーや消費者に宣伝したいとき、その個所の証明書を公開し、検索できるように作ることもできます

「XXX入ってます」「YYYで検査済みです」というアピールが、ブロックチェーンの証明書をユーザーに送付することで可能です

- 例えば、「この基盤には、A社の微細な積層コンデンサーチップが正規利用されています、あなたの手にしている基盤のコンデンサーチップのシリアルは、A社のXXXです」といった具合に証明できます

- 半導体製造装置やプリント基板製造装置などのメーカーが、その装置に競争優位やユニークネスを持つとき、「○○製造法で組み立てています」というアピールを証明できます

- 「当社の製品は純度の高い当社純正のガスで処理しています」

- 「当社のこの半導体チップは、A社の露光装置で微細処理されています」

- 「B社のプローブ検査をパスしています」

- 「C社の新たなインターポーザで加工しています」

- 「半導体の最終検査をD社製の検査装置でパスしています」

- 「当社の○○工場で組み立てました」

発注から納品までのデータフロー全体像

受注生産など高度な工業製品の製品・部品トレーサビリティを高めることを目的に、既存の様々な設計、製造、製品ライフサイクルシステムとは別建てで、ブロックチェーンを使ってシンプルかつ一気通貫のトレーサビリティを作ることができます これまでご説明した仕組みを模式化すると、以下のようになります