3.具体的な活用想定

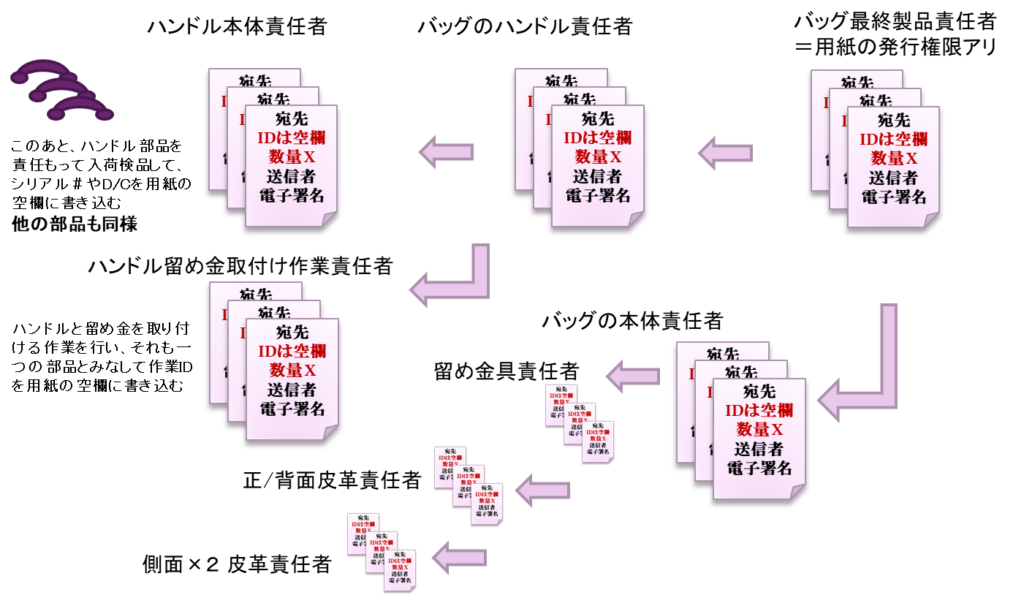

(例示)ハンドバッグ3つを作る時の証書の流れ 1

右から左へと、BOMに従い発注していく流れです

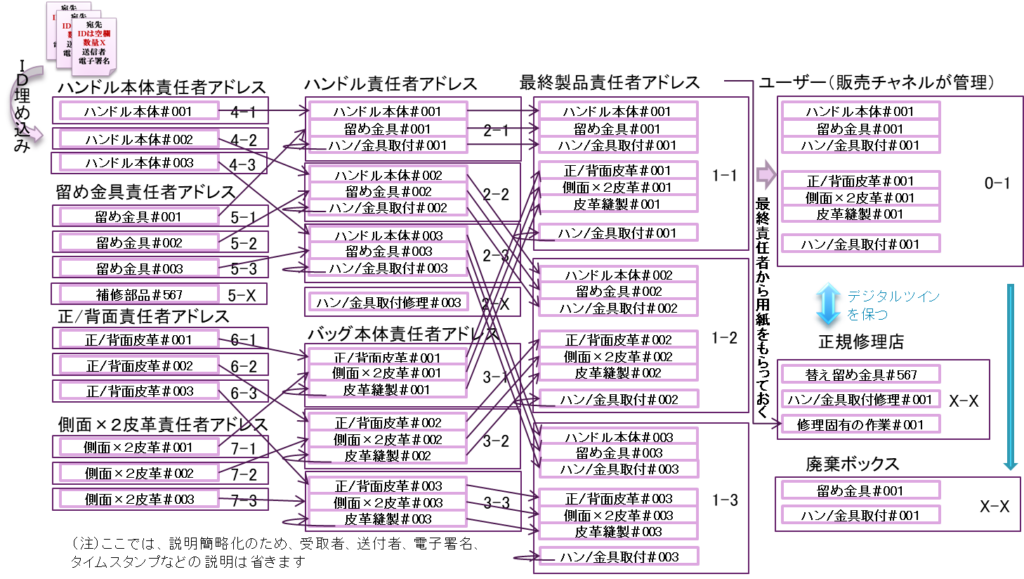

(例示)ハンドバッグ3つを作る時の証書の流れ 2

空欄の発注書用紙に末端の部品IDや作業IDを書き込みます

ブロックチェーンでは、いったんIDが書き込まれると、改ざんできません

バッグの最終責任者、販売者に向かって、実物と並行して、納品書として返送していきます

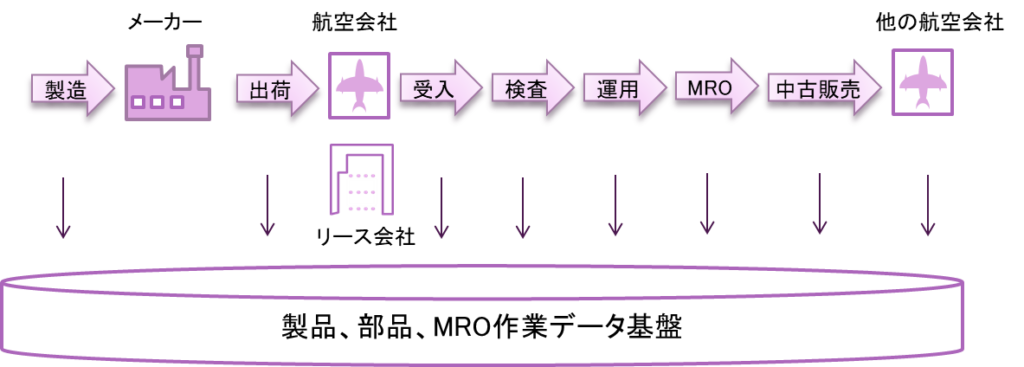

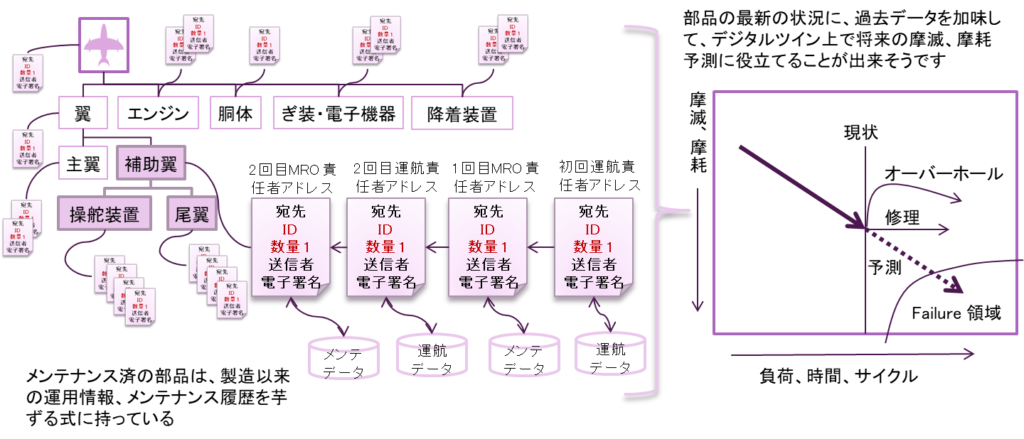

(例示)航空機の部品トレーサビリティ 1

航空機のように、高価な部品を整備して長期間使用する機械では、機体を分解するようなオーバーホールも行われ、部品交換では、必ずしも新品交換ではなく、整備、修理した中古部品を再利用することもあります

機体のライフサイクル、部品のライフサイクル、MROを繰り返す間の製品、部品の真正性の担保、部品の使用・修理履歴、また、作業履歴の保持と受け渡しなど、情報の管理は行われています

ただし、ロケーションや整備担当会社が変わったり、機材の中古売買などのアフターマーケットに渡ってオーナーが変わるフェーズになると、それまでの運航、整備記録を維持することが、より重要になります

ライフサイクルを通じた、統合された情報システムが整備されれば、様々なリスクが低減できそうです

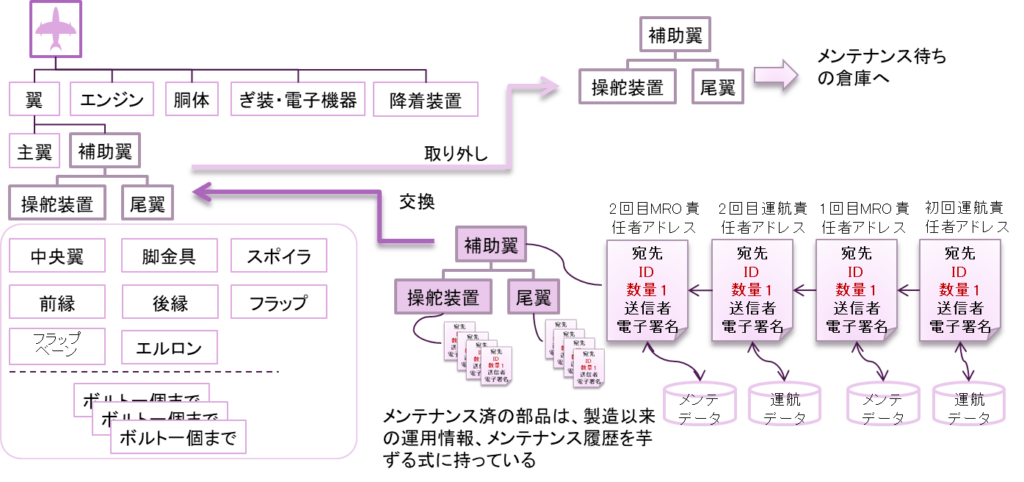

(例示)航空機の部品トレーサビリティ 2

航空機の構成部品数は、数百万個とも言われます。ここでは、原理の説明なので、モジュール構成を以下のように単純化してみてみましょう。ここで、仮に「補助翼、操舵装置、尾翼」のオーバーホールが必要で、しかしMROクライアントはなるべく早く飛ばしたい、メンテナンスのための駐機期間をAOG(Aircraft on Ground)といいますが、これを短縮したいというニーズがある時、他の機体から外してオーバーホール済みの部品を取り付けるとしたら、ブロックチェーンであれば、どのような記録の仕方、受け渡し方になるのかを示してみます

(例示)航空機の部品トレーサビリティ 3

航空機のすべての部品の証明書をブロックチェーンで表現すれば、それぞれの運用履歴やメンテナンス履歴を芋ずる式に持ちつつ、常に、最新の証明書が同じフォーマットで揃います

これは、デジタル・ツインの一つの構成であり、コンディションベース・メンテナンス(Condition Based Maintenance)のツールともなりえるでしょう

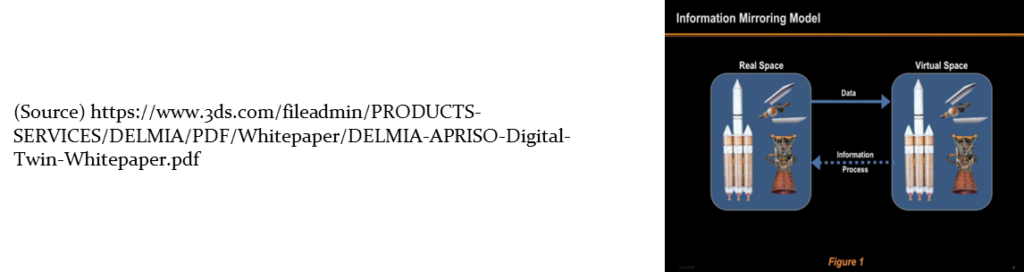

(参考)デジタル・ツイン

2003年のミシガン大学の Michael Grieves教授による製品ライフサイクル管理講座において、「Virtual Twin」として使われたのが始まりと言われます。現在でも、同教授は、「Digital Twin」として研究を続けているそうです

航空宇宙分野のAIAAという団体の Digital Twin Instituteで Exec. Directorをされているようです

Digital Twin自体の考え方は広く普及し、ほかにも、Digital Twin Consortiumや米国防総省 DARPAの Digital Science Office, Defense Acquisition University, NASAなどでも研究されています

Michael Grieves教授のコンセプトモデルは、三つの要素で表現されています

1.現実社会における実物製品

2.仮想空間における仮想製品

3.両者をつなぐデータや情報

2.は、デジタルで記録ダレル工程表(BOP)や部品構成表(BOM)を想像できます。さらに、個別の製品ごとに、部品シリアル番号や責任者名を記録するものととらえられます

3.を維持することが重要で、出荷後の運用情報、メンテナンスや修理、パーツ交換などの情報を克明に記録し、共有して、デジタル社会での分析やシミュレーションを行い、現実世界の実物のほうの有効性、安全利用を高めるものとされています

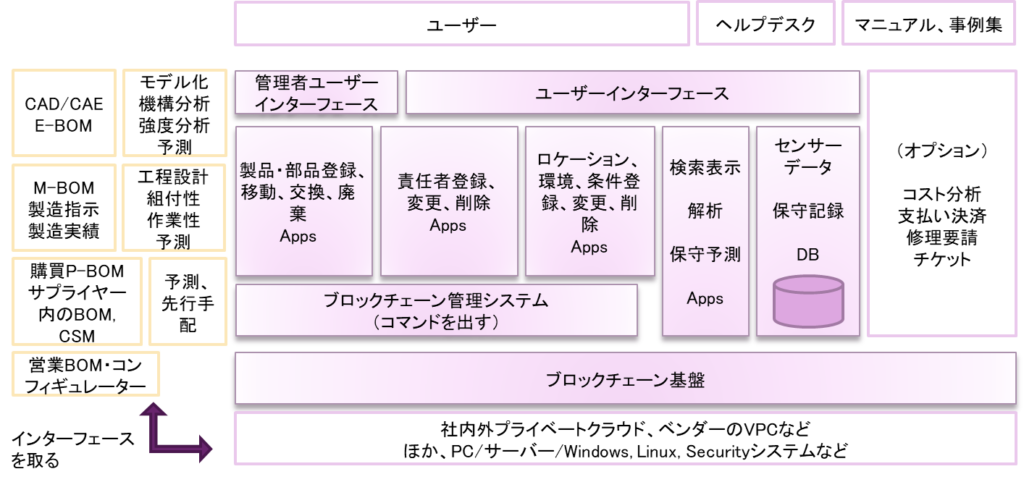

基本的なアーキテクチャー(参照モデル)

デジタルツインまで見据えて、ブロックチェーンを活用したトレーサビリティのシステムを構造化してみましょう

一つの参照モデルですが、以下のように作れそうです

ユースケースとして想定できそうな領域

ここまで、航空機、ハイテク、ブランド品などを事例に検討してみましたが、そのほかの輸送機械や、産業機械、工作機械、消費財でも特注品・カスタム品については、想定できそうです

- 最終アセンブラーが部品や作業の真贋性や品質にこだわり、部品表にサプライヤーやその部品モデルを指定、明記し、その通りに組みあがることが必要な商品

- 製品の中古市場がある

- 部品やモジュールが高価であって、メンテナンス、オーバーホールをして再利用する

- 修理部品、中古部品の市場がある

- 偽部品や偽修理業者が近年、問題になっている

- 部品の整備不良や素材の不良で事故や被害があると、人命や健康にかかわる

- デジタルツインとコンディション・メンテナンスが話題に上っている分野

(終わりに)エンドユーザーとの対話

このコンテンツでは、設計書、部品表(BOM)、また、加工作業などについても(BOP)、ブロックチェーンの Chain of Signatures で表現できそうだという提案をしました

- ブロックチェーンは P2P, 1on1の技術なので、知られたくない情報を遡って開示しなくても、使い続けることができ(製造方法を秘匿するなど)、インシデントの発生でどうしても調べる必要がある時、芋ずる式に履歴が分かる、という特徴を持ちます

- BOMで指定したとおりの素材、部品を発注するとき、まずは、空欄の納品用紙を配っておき、現物とリンクするときにはじめて、そのIDを埋め込むという使い方を紹介しました

- 素材、部品がより大きなモジュールへと組み上がってきて、最終アセンブラーまで到着したときに、すべて設計通りの真正であることが証明されます

- 最終製品が運用されている間には、タイマーや温度センサー、振動センサーなどで、その運用履歴が取れます。こうしたデータとブロックチェーンに埋め込まれたIDをリンクすることは、例えばNFTでコンテンツと開錠キーをリンクするのと同じ仕組みです

- 産業の品質管理、製造管理などの部署と会話できそうです

- 別のコンテンツで、「ブロックチェーンの文系向け解説」を公開していますので、一般産業の方々と対話するときに、ご参考にしていただければと思います

ーーーーーーーー

このコンテンツはここで終わりです