3.マーケティング・ツールとしての観点

マーケティング 1

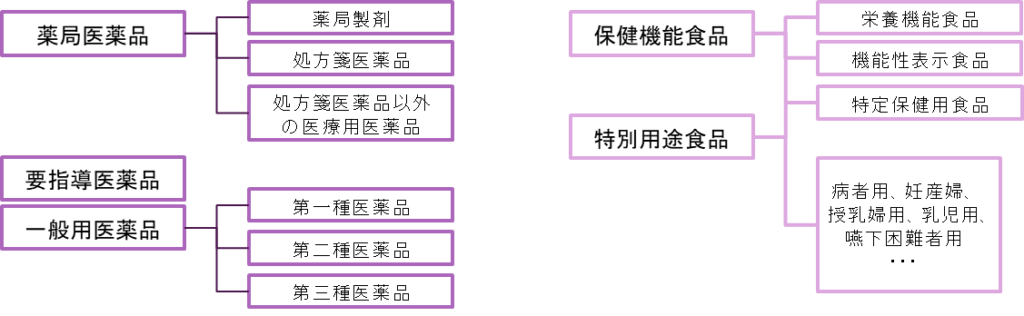

総合保健薬やビタミン剤などのOTC医薬品、栄養サプリメント、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品などを対象に見てみます

- これらの服薬、服用管理は、医療行為ではなく、本人の意思で購入し、本人が忘れないように自主的に管理します

- OTC医薬品には、頭痛やひざ、腰が痛いなどの軽度な疾病に対するものもありますが、サプリやトクホ、保健機能食品では、食事の栄養バランスを保ち、より健康に暮らすためといった健康増進目的で摂取する人が多いでしょう

- 本人には本来、忘れずに定期的に、定時に取りたいというニーズがありそうですが、処方薬よりも、飲み忘れに寛容になる傾向がありそうです

- もし、飲み忘れが大幅に防止できたら、OTC薬、サプリ、トクホ、保健機能食品の売り上げはどのぐらい増えるでしょうか。こうした観点で少し考察してみます

マーケティング 2

医薬品の飲み忘れデータを見てみます

- サプリの飲み忘れ統計は見当たりませんでしたが、会員カードを発行するドラッグストアや定期購入を扱う販売チャネルでは、購買データから推計できるかもしれません

- まずここでは、国立病院機構北海道医療センターにおける処方薬の統計を引用して見てみます(Source: 国立病院機構北海道医療センター https://hokkaido-mc.hosp.go.jp/common/img/index/anq.pdf)

- 217名、11診療科を対象、2016/5/23 より 5/27 まで、5 日間の調査(無回答の欄が混ざっているようで、人数と割合は正確に一致はしません、誤差があります)

- 内服薬の飲み忘れ経験 31%

- 薬を飲まなかった理由に応えた74人のうち、 つい、うっかり 54%、お出かけした時 30%

- 忘れてはならない薬がある 72%

- 飲み忘れたことのある人のうち、薬を一包化している 31%、一包化していない 36%

- 全部飲む薬を100%とすると、何%服用していますか 全部飲んでる 61%、90-99% 32%、89%以下 7%

- 神奈川県薬剤師会 (Source: https://www.kpa.or.jp/docs/download/2014/05/ad66fd27cf9a7a33460033fe54ff0775.pdf)

- 2014年3月発表 1,716人

- 処方薬が残ったことがある はい 69.8%、いいえ 29.1%

- 残った理由は何か 飲み忘れた 51.5%、症状が改善又は副作用が出た 32.5%、自分で加減した 17.1%

- 上記の飲み忘れ(51.5%)の理由は 外出時に持っていき忘れた 50.2%、症状があまり気にならないから忘れた 46.5%、食事をとらなかった、生活リズムが崩れてつい忘れた 26.9%

- 国の残薬調査 (Source: 厚労省 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/discussion/150312/gidai2/item2-2-2.pdf)

- 2013年度、薬局調査 998件、患者調査 1,927人

- 薬局調査・残薬を有する患者は 時々いる 73.2%、頻繁にいる 17.1%

- 患者調査・医薬品が余った経験 余ったことがある 50.9%、大量に余ったことがある 4.7%

マーケティング 3

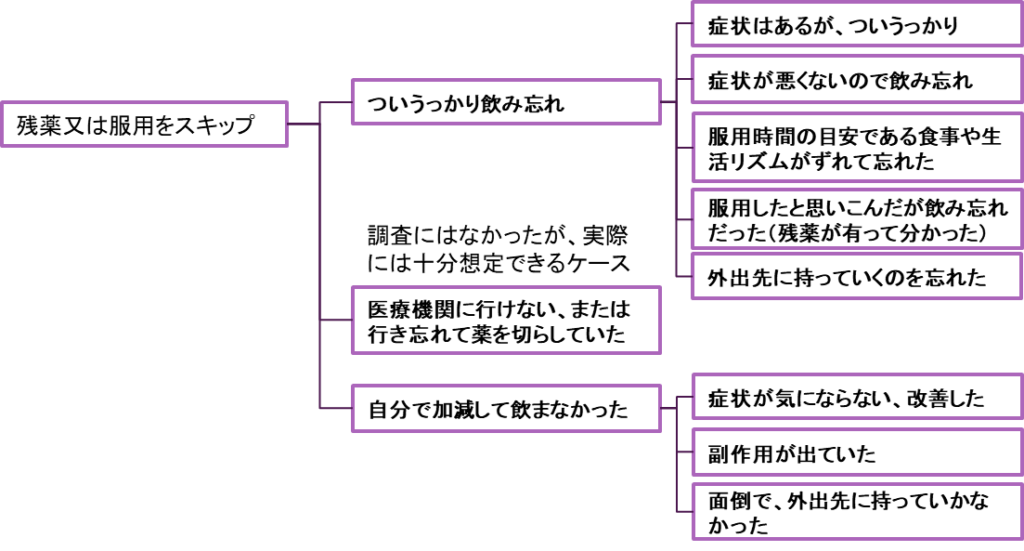

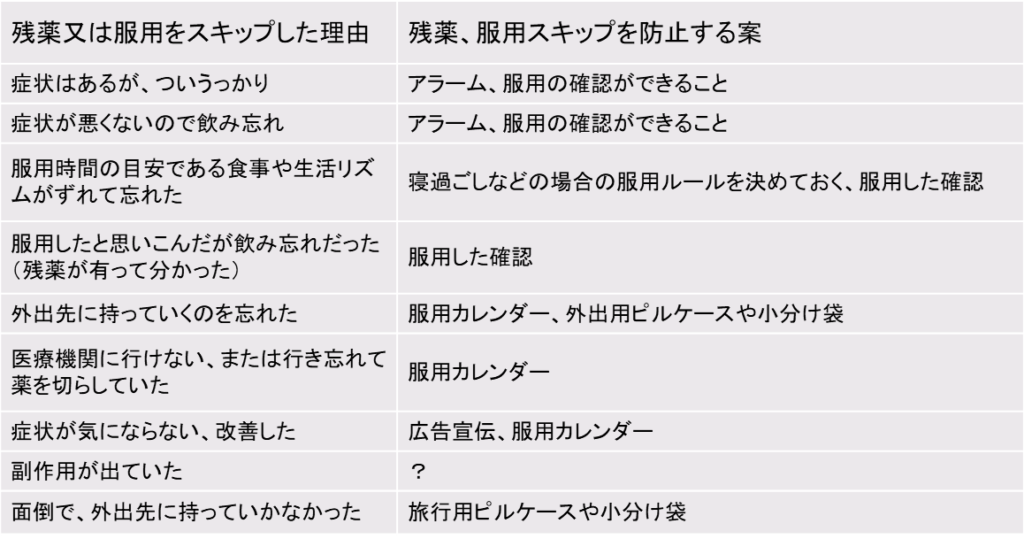

OTC薬、サプリ、トクホ、保健機能食品のマーケティングというと、あまりにも話が大きいので、無意識ないしは意図的の双方の理由から、結果的に生じた残薬(又は服用のスキップ)ということに焦点を当てて、その理由を整理し、後段でマーケティング的な対処方法の案を考えてみます 前記の処方薬の飲み忘れや残薬は、以下のように分類できそうです

マーケティング 4

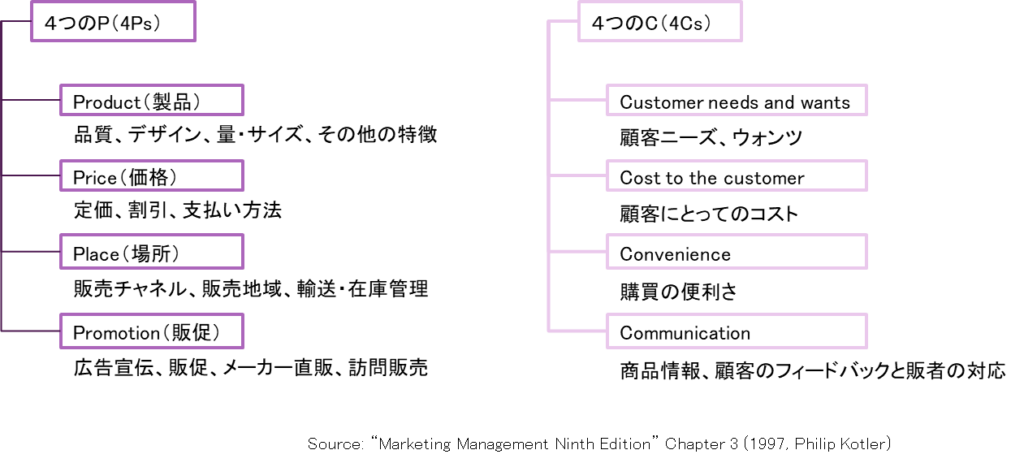

(参考) マーケティングの基本は、4つのPといって、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通チャネルや末端市場)、Promotion(販促)が基本にありますが、これを顧客視点で見ると、4つのCといって、顧客にとってのメリットの視点が大切なのが分かります

マーケティング 5

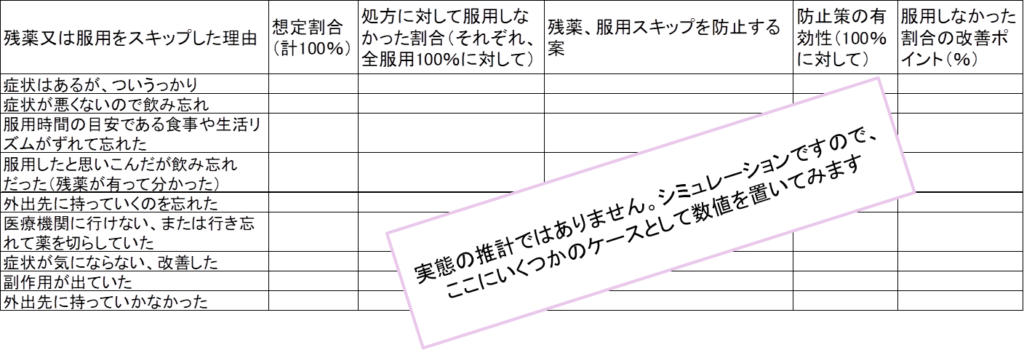

飲み忘れを防止できたら、どれだけ売り上げが増えるでしょうか

前記の医薬品の飲み忘れ調査だけでは、ごく大まかな傾向しかわかりませんし、統計学的にはサンプルが少なすぎるので、実態を正確に推計することはできません

それでも、考え方として、いくつかの前提を置いた、簡単な計算の枠組みを作ってみます。多少の足掛かりになるでしょう

あくまでも一つの試案で、ほかにもいろいろ、試算の方法はあるでしょう。より詳細なデータをお持ちの方は、一つの参照モデルとしてご覧ください

マーケティング 6

先に、OTC医薬品、サプリ、トクホ、栄養機能食品などを想定して、服用スキップを防止する案を洗い出してみましょう

ここでは思いつき、アイデアベースですので、皆さんそれぞれで考えてみて、シミュレーションの数値を色々と変えてみてください

マーケティング 7

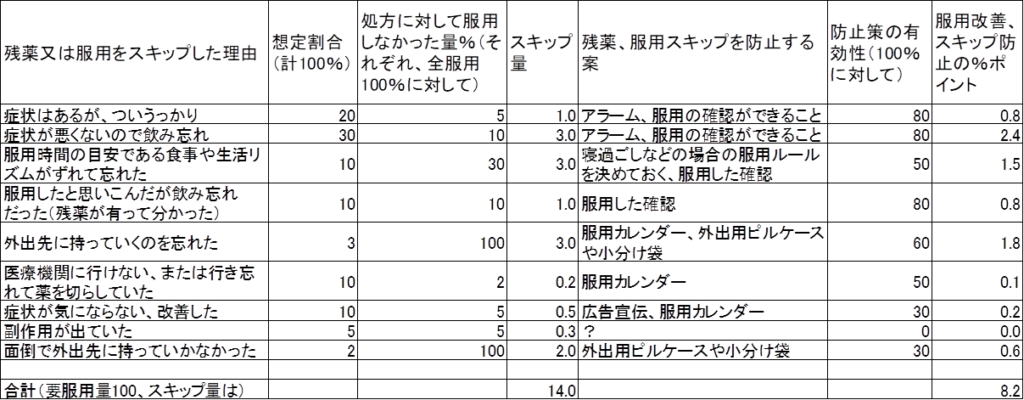

シミュレーション例 1

目、肩、腰が痛い、頭痛があるなどの症状を緩和したいニーズがあるとき

うっかり飲み忘れ、という理由は多いでしょう。症状があるので、服用しなかったパーセンテージ(%)は低いでしょう

飲んだか飲まなかったか忘れた、たぶん飲んだと思って、結果的に次にドラッグストアに行くときに、残薬があると気づくこともあるでしょう

長期の外出や旅行は、それ自体が頻度が低いでしょう。もっとも、持参し忘れると、100%服用できません

このシミュレーションの意味は、無意識ないし意図的な服用のスキップによって、服用が14%減っていることを示します

また、残薬防止、服用スキップを防止する方策があるとき、服用を8.2%回復することを示します(スキップ量が5.8%に減少)

あくまでも、仮定、シミュレーションです。実際の状況を正しく推計するものではありません

マーケティング 8

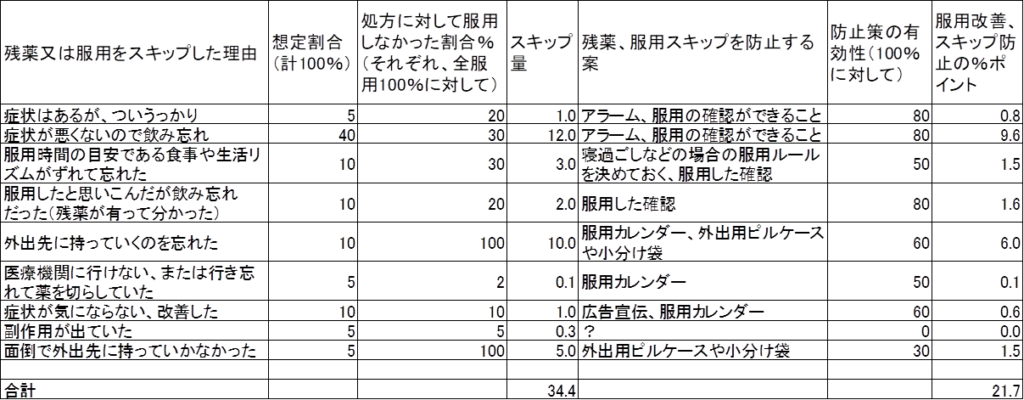

シミュレーション例 2

体質改善、朝からスッキリしたい、腸内フローラの維持、高血圧にならないような食品などのニーズがあるとき

こうした、症状がない、あるいは「未病」といわれる、ちょっとだるい、疲れやすいなどの軽いケースを想定してみます

服用の動機が医薬品とは異なり、痛みがあるわけではなく、健康維持・増進、未病からの回復、シャキッとしたい、という理由が多い場合です

うっかり飲み忘れはずっと多いでしょう。服用しなかったパーセンテージ(%)は高いでしょう

飲んだか飲まなかったか忘れても、気づかずにいることも多いでしょう

このシミュレーションでは、無意識ないし意図的な服用のスキップによって、服用が34.4%減っていることを示します

残薬防止、服用スキップを防止する方策があるとき、服用は21.7%回復することを示します(スキップ量が12.7%に減少)

あくまでも、仮定、シミュレーションです。実際の状況を正しく推計するものではありません

マーケティング 9

シミュレーションからの示唆

中年になれば、目、肩、腰、膝などどこか痛い、胃腸の調子を整えたい、免疫力に良い食品を取りたい、などのニーズがあるでしょう

仮に、一人の人が以下の出費があるとします

- 総合ビタミン剤 1年で2万円

- 整腸剤や栄養ドリンク 1年で2万円

- 膝関節、肩、腰など整形外科系のOTC 1年で2万円

年間6万円ですが、飲み忘れが34.4%あり、飲み忘れ防止の方策により、21.7%売り上げが回復できる(飲み忘れが12.7%に減少)ならば、

- 一人当たり年間の売り上げ、13,000円増えます

売り上げに対して、販売の粗利が仮に15%あれば、

- 一人当たり年間の利益は1,950円増えます。一人の消費者に対して、飲み忘れ防止の施策を、一年あたり、1,950円の範囲で講じる余地があるわけです

- ただし、ドラッグストア 1店舗ですべて売り上げている訳ではなく、店舗にとって、このうちの何割かのシェアとなります。

販売側から見て、あまり大きい増益ではないでしょうか?従来の広告、宣伝で十分でしょうか?

マーケティングの4C を思い出してみましょう。顧客視点では、ニーズ・ウォンツ、便利さ、フィードバックに対する対応(コミュニケーション)ということが重要であったと思います

また、販売側には常に、競合がいるわけですから、放っておいて、他のメーカーや他店舗に顧客を取られれば、売り上げも利益もゼロになります

飲み忘れ防止の施策によって、こうした消費者とのコネクションを強化し、自社の商品・サービスを差別化出来るならば、その効果の程度と、具体的な方法を検討する意味があるかもしれません