16.参加者が自前で投資してくれる仕組みが可能です

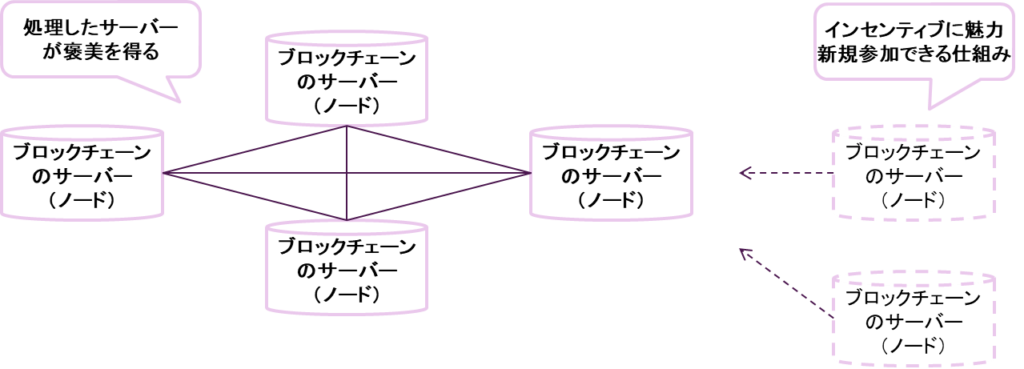

ブロックチェーンのサーバーは、昔のデータベースのダウン対策、バックアップとは違い、「正副」ではなく、複数のサーバーが全て「正」となっています

例えば、20分ごとの処理で、何れかのサーバーが処理を行い、そのデータを他の全てのサーバーにコピーして更新する仕組みになっています

20分ごとの処理を、あるサーバーが担当した時、そのサーバーだけ、システムから自動的に褒美がもらえる、そんな仕組みを作れます

褒美、インセンティブがあるとすれば、誰でもサーバーを自分で買って、ネットワークに参加し、その褒美をもらおうと競う仕組みが作れます

褒美には、暗号通貨、何らかの資産に紐づいたトークンや、所有権割合、発言権などを当てることができるでしょう

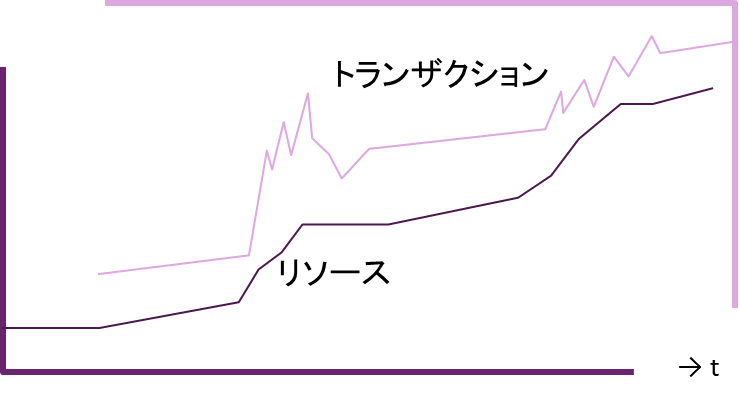

17.利用度、トランザクションの量に応じてリソースへの投資が自動的に行われ、過剰投資が起きにくいという特徴があります

システムに対して、処理サーバーの運営者として参加すると、そのシステムで使用されるトークンなどを褒美、報奨としてもらえる仕組みがあり、自前で投資して褒美を得ようという、インセンティブが働く仕組みです

その褒美とは、例えば、20分毎のトランザクション量に応じた褒美とすれば、トランザクションが少ない時は、褒美も少なくなり、そういう停滞期が続くと、インセンティブが減り、投資意欲が低下する仕組みが作れます

つまり、トランザクションという、いわば実需の推移が決定要因となり、過剰投資になりにくいこと、また、トークンの流通総量が実需に紐づくので、インフレを抑える力が働くという、マネタリズム的な仕組みになっています

(ただし、リアルマネーなどとの交換ができると、どうしても、投機的なトランザクションが生まれます)

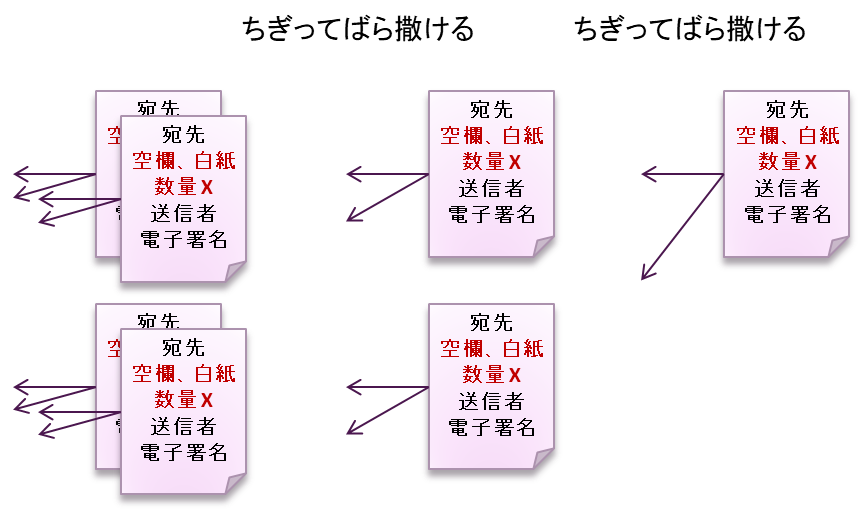

18.$/#/ID のいずれかを白紙のまま、契約書「用紙」としてまず、配布し、どこかの時点でIDを埋め込むことができます

白紙の用紙を配布しても、誰から誰にばら撒かれたか、芋づるで記録が残ります

ブロックチェーンの指示書、証明書としての用紙は、中に IDなどが書かれる前でも、偽造不可能な、指定用紙です

19.何らかの認証者、証明者に紐づけて、ネットワーク上に個人のIDを作り、自分の証明書を個人で多数発行できます

卒業校に履修証明を依頼する、前職の勤務先に在籍証明を依頼するなど、自分の経歴を、その証明主体と紐づいたブロックチェーンの証明書として作り、それを自分で分割して複数回使用できるような仕組みが作れます

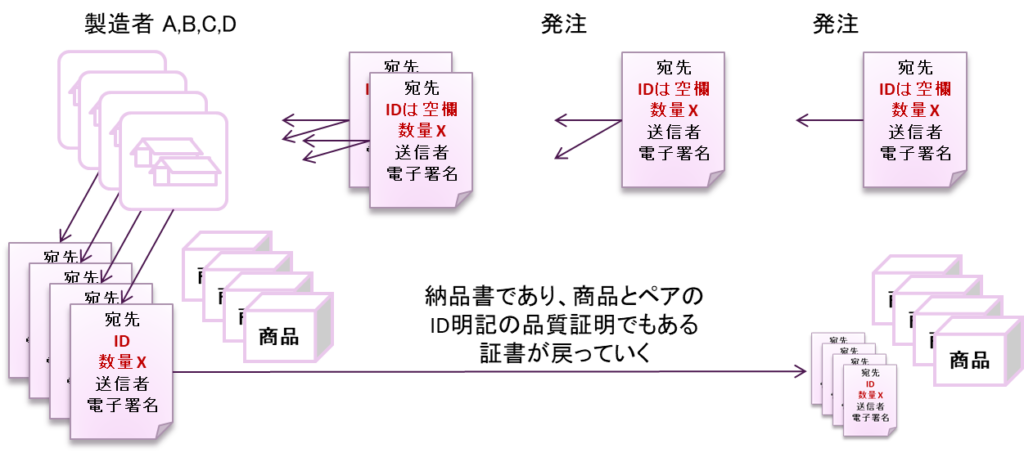

20.バイヤーの発注通りに指定した流通、製造が行われた、真正の商品、サービスが納入されることを証明します

発注者であり、最終バイヤーである者が、その発注書に、白紙の納品書用紙を添付して、サプライヤーに渡し、商社などを通して、実際の製造者まで、用紙を配布します

製造者は、実物とペアで、納品書にIDを埋め込み、最終バイヤーまで戻していきます