4.服薬データのハンドリング

(参考)医療情報の規格

医療情報の中で、服薬管理に必要なデータは、ごく限られていますが、まず、前提として、医療情報を転送する、共有する、交換する場合の規格を見ておきます

HL7 (Source: https://www.hl7.jp/whatis/)

- 医療情報交換のための標準規約で、患者管理、オーダ、照会、財務、検査報告、マスタファイル、情報管理、予約、患者紹介、患者ケア、ラボラトリオートメーション、アプリケーション管理、人事管理などの情報交換を取り扱う規格です

- 米国のHL7協会本部では数多くの技術委員会を組織し新しい標準の研究・作成を行っており、会員(米国及び国際支部国)の承認後、発行されていきます

- 日本においても日本HL7協会があり、JAHIS(保健医療福祉情報システム工業会)内に事務局が置かれています。大学病院などのシステム化や各種の標準化活動において本標準が採用されています

SS-MIX (Source: https://www.jami.jp/jamistd/ssmix2/)

- HL7を基本に診療情報の標準化と交換、保存を定義していく、日本における厚労省の推進事業であり、また標準です

- その後、日本医療情報学会(JAMI)が中心となり、HL7 Ver.2.5に準拠し改定したSS-MIX2が作られています

DICOM (Source: https://www.dicomstandard.org/)

- 医用画像データに関する規格です。本来、米国の規格でしたが、世界的にデファクト標準となり、ISOも参照規格として認めているそうです

服薬データの記録やハンドリング

処方箋データは医療情報のごく一部ですが、それでも、薬とその服用方法のデータだけではなく、処方医、患者情報、調剤結果、薬剤師などの情報をハンドリングします

HL7に基づくデータ構造も定められています(CDA: Clinical Document Architecture)(Source: https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000342368.pdf)

このほか、実際の服用データ、投薬後の診察データなども必要となるでしょう

服用データの記録やハンドリングを実際のシステムに実装するときは、こうした規格に準拠することが重要ですが、ここでは、説明と理解のため、簡素化して以下のように簡単なデータ・フォーマットを想定します

1.処方データ

2.服用記録

ブロックチェーンの特徴

ヘルスケアの領域、服薬管理や健康データなどに、ブロックチェーンは活用できそうでしょうか

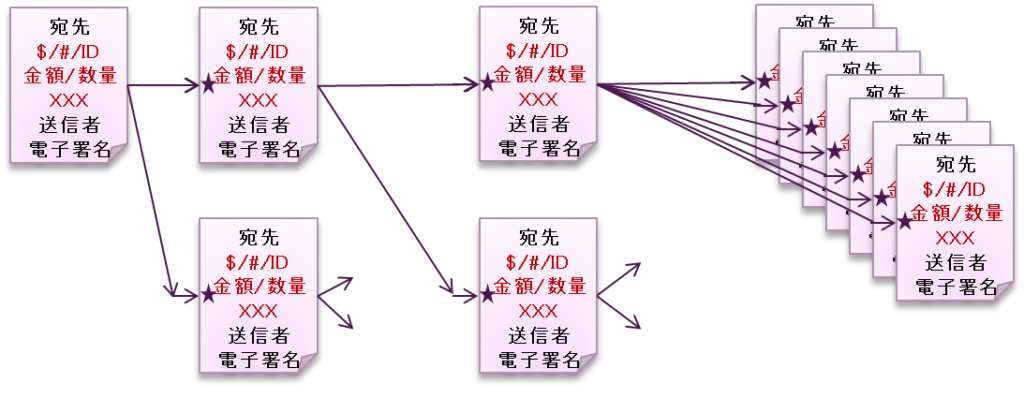

ブロックチェーンの特徴は、Peer to Peer, 1 on 1 でデータを移転していくこと(分割、合算もできます)、移動する、送付するたびに、電子署名をするので、真贋証明ができること、移動の履歴が芋ずる式に残ること、第三者、エスクローを介して、三者同意で先に進むような仕組みが作れることなどが挙げられます

ブロックチェーンには、二つのチェーンがあります

1.署名のチェーン

2.ブロックのチェーン

業務設計や要件定義の側から見ると、「署名のチェーン」をどう使うかが重要となります

ブロックチェーン活用の可能性 1

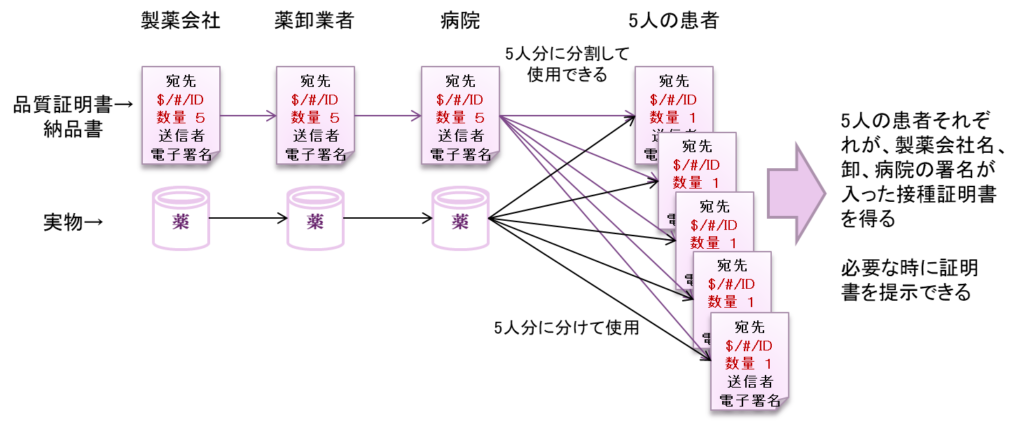

1.服用ないしは注射したことの証明書を出したい薬やワクチンに対して、製薬会社の納品書(品質証明書)からはじまり、病院における接種証明まで、芋ずる式に元のドキュメントに署名を連ねていく仕組みが作れます

ブロックチェーン活用の可能性 2

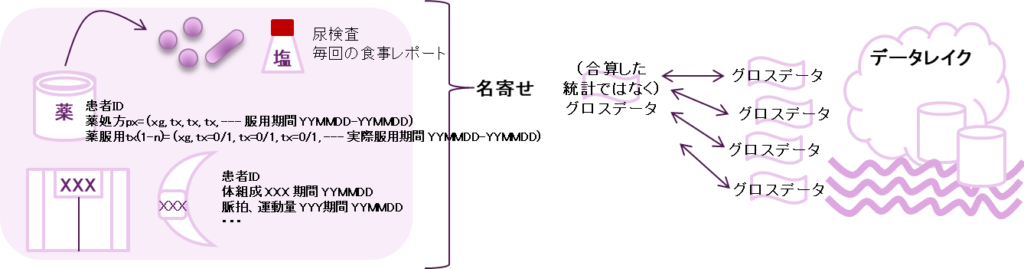

2.日常的なシーンでも、薬の服用状況と、バイタルデータをセットに分析できそうです

- 血圧を例にとりましょう。体重、体脂肪、塩分摂取量、運動等活動状況など説明変数となりえるデータがあり、いまはリストウォッチや体組成計などで、デジタルデータを取ることができます

- 一方、降圧剤を処方通りに毎回飲んでいるか、飲み忘れが無いかのデータが取れれば、両者を照らして、少なくとも時系列で、因果関係が見えてきそうです

- 運動をしている時も、さぼっている時もあるでしょう。アスリート的な運動家に対して、ウォーキングを毎日欠かさない人は、統計的には同じような運動量かもしれませんが、実際の筋肉や心肺能力は異なります

- 多数患者のデータを合算せず、ある患者の一回一回のグロスのデータをブロックチェーンに記録し、そのデータに対して、同様の体組成、生活習慣を持つ他の患者の一回一回のグロスの服薬状況と薬物動態を、膨大なログ情報、データレイクから検索してピックアップし、その患者の状況に近い、具体的なグロスの事例を参照する、という仕組みが出来そうです

- 様々なデバイスから同一人のデータを集めるとき、本人確認や名寄せが必要でしょう

- ブロックチェーンは、一回一回のデータ報告に対して、送付者が電子署名をする仕組みなので、データの真贋性、個人データの保護の仕組みなどで有利な面がありそうです

「署名のチェーン」の使い方

日常的な健康器具、測定器のデータハンドリングは、普通のデータベースでも勿論、作れます

ここでは、ブロックチェーンの特徴を生かすと、どのような仕組みになるかを見てみます。ブロックチェーンには、二つのチェーンがあります

1.署名のチェーン

2.ブロックのチェーン

業務設計や要件定義の側から見ると、「署名のチェーン」をどう使うかが重要となります

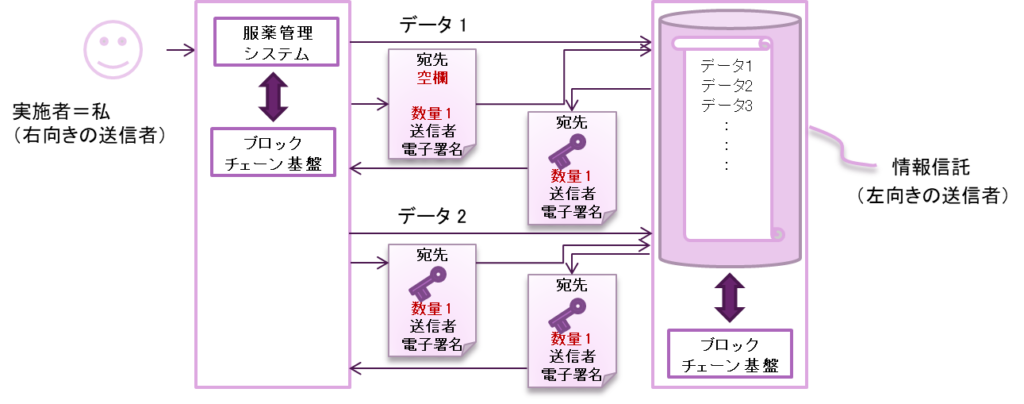

ブロックチェーンを使ったデータ採取では、服薬情報や、血圧、体脂肪などのバイタルデータの発生ごとに、実施者が管理者(あるいは管理システム)に対して、電子署名して送付する、という仕組みとなります

想定されるメリットは以下の通りです

- データの真贋性の保証

- 異なるデバイスから集められるデータの名寄せが容易になる

- データを再送、再販する場合に、元の実施者が承認しないと動かせない仕組みを作れる

「署名のチェーン」の使い方 2

ブロックチェーンの証書の中に測定値を埋め込む使い方のほかに、データ量が大きい場合、証書の中には開錠キーをIDとして埋め込むだけで、データは外のデータベースに置くという方法があります

例えば、NFTと呼ばれるブロックチェーンによるトークンにおいて、権利対象となるデジタルコンテンツや金地金やその他の現物などは、データ量が膨大であったり、現物はそもそもデータ化できないので、ブロックチェーンの証書(トランザクション)の外に置くことになります

ブロックチェーン側で、証書と開錠キーを持っていないと、データベースに格納されたコンテンツ、倉庫に保管された現物を開けることができない、というハイブリッドのセキュリティの仕組みです。この仕組みの用途としては、

1.ヘルスケアの測定値の中でも、画像のようにデータ容量が大きくて、ブロックチェーンの署名と一緒に書ききれない場合

2.測定値が定期的に多数発生し続ける、それが長期時系列として分析などに利用される場合

データベースを併用する一つの例として、イメージは以下の通りです