実際の事業化に向けて

既存システムとの連携

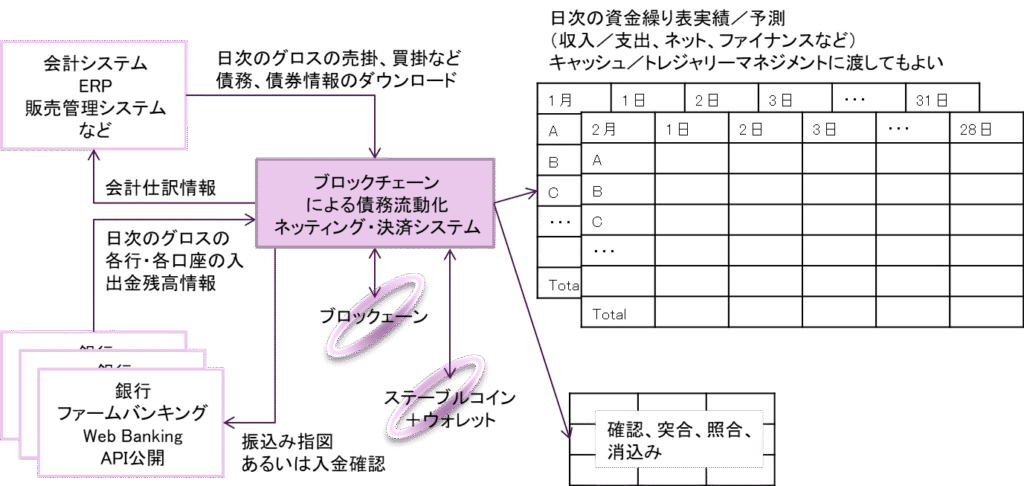

会計系のシステムから債務、債権情報を受け取り、資金繰りを「見える化」して、ファームバンキングとのインターフェースにより最終決済尻を送金します。また、ステーブルコインで決済尻を送金すれば、同じブロックチェーン基盤の上での自動化が出来そうです

受け取り債務証書があって早期に現金化したい場合、銀行に引き取ってもらって振込入金を受けます

不正や資金ショートの予防・検知・決済保険

- ブロックチェーン決済システムは、ネッティンググループを設定して、入会審査を行い、互いに知っている顔ぶれの参加者で使用することから始まります

- ネッティンググループが拡大し、メンバーの紹介で入会する協力会社サプライヤーや中小のバイヤーなどが増えてくると、互いの目が行き届かないところも出てくるでしょう

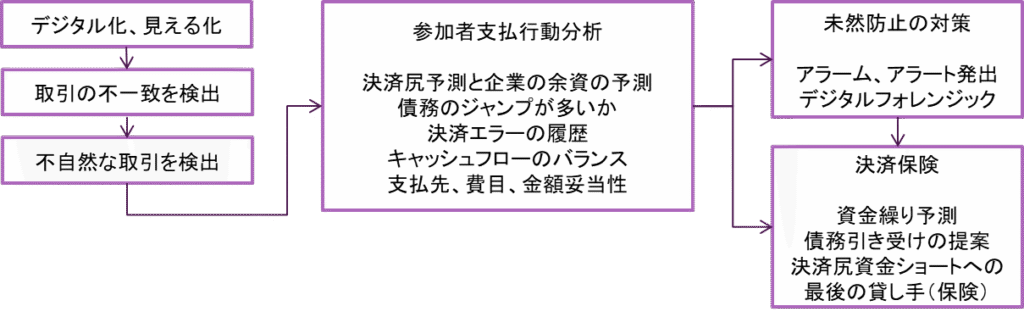

- 全てのトランザクションは同じ基盤上でデジタル化されて、普段はマスキングする部分があっても、問題が起きれば参加者の了解のもと、開示できるので、不正に対する対処は容易と見られます

- 資金ショートについても、毎月末など、「時点決済」で運用する限りは、予測と対応が容易です

- しかし、善意であっても事務ミスや想定外の資金ショートの可能性は残ります

- 必要となれば、参加者の支払行動をモニタリングして、アラームを出す、また、保険サービスが参加して、ネッティング後の決済尻で資金ショートが起きたときに「最後の貸し手(Lender of Last Resort)」として決済を終わらせるという決済保険の仕組みを作れます

ブロックチェーンによる債務流動化、ネッティング決済システムの事業化

このシステムは「提案、起案」段階にあり、まだ事業化されていません。事業化するなら、想定されるニーズはどんなことでしょうか

また、事業化するには、どんな業界、あるいは専門性を持つ主体が考えられるでしょうか

機能設計

- 基本的な機能設計は、当方で近いうちにコンテンツを書いて公開します

特徴

- 確かに、機能の大方は、既存システムにもあります。企業グループ内のインハウスバンキング、トレジャリーマネジメント、銀行のサプライチェーンファイナンスなど。しかし、提供業者の総合採算の中で安いサービスに見えても、本当のコスト、囲い込みを想像してみましょう

- インターナショナルに様々な調達が増えて、サプライチェーン上のリスク管理や資金ニーズ、効率化の必要は強まっているなかで、買掛債務のネッティングや決済尻の送金などを業法の縛りに関らず自動化できます

- 債務処理や指示払いという法律構成なので、クロスボーダーの外為法の規制を受けにくいこともあります

- 債権債務と、支払の両方をブロックチェーン上でプログラム化できるという技術的なメリットの提起でもあります

想定されるエンドユーザーニーズ

- 国内利用では、Deep Tier Financingと言われる、主に製造業の協力会社の資金需要を川下の大企業の信用力でファイナンス出来る点があります

- lその意味で、このプラットフォームを運営する主体は、サプライチェーンのピラミッド階層を丸ごと取り込める可能性があります

- クロスボーダーでは、マルチカレンシーの債務・債権をネッティングして、ステーブルコインで決済尻を送金し、SWIFTなど国際決済機関を使用せずに決済できます

- デジタル化と証左の保全により、ミスの減少、不正の予防、検知、決済保険が容易になります

想定される担い手事業者

- ブロックチェーン・エキスパート、ITによるプラットフォーマー、ノンバンク

- 保険会社

- 逆説的ですが銀行、信託

おわりに

このコンテンツでは、債務流動化、ネッティング決済システムについて、より現場寄りの目線で活用のバリエーションなども解説し、想定される疑問点への回答も書き起こしてみました

- 買掛から債務証書を起票し、流動化するときの様々なケース、資金繰り計画

- ネッティンググループを事業部ごとに作って区別できる、重層化できる

- 債務、債権をネッティング(相殺)決済した後の決済尻の処理のバリエーション

- ステーブルコインを決済尻送金に使用するメリット、債務ネッティングとの一貫したプログラミング

このように、日常、無数に発生する買掛債務、売掛債権についての決済システムのブロックチェーンの活用を深堀りしてみました

Why Blockchain? ブロックチェーンで作らなくても、すでに多くの機能はレガシーシステムとして存在しますが、まず、そのコストや囲い込み効果を考えたうえで、次にブロックチェーンによる新たな経済システムというものが今後広まるか、将来を想定してみるとよいかと思います

本書は、決済一般についてのお話しでしたが、いずれ、クロスボーダー、貿易金融について特化した、ビジネスモデルとシステム試案を公開します

当方はコンサルティング&知財管理会社のため、自らは事業化しませんので、ご興味ある方はまず、情報交換にお声がけください

——–

Thank you

このコンテンツは、以上です